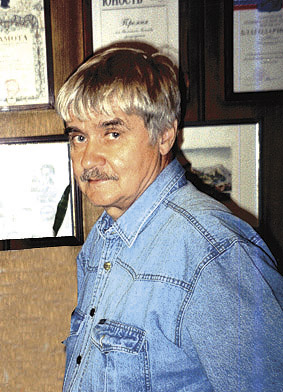

сергей есин: "человек становится тем, кем хочет стать"писатель юрий кувалдин беседует с писателем сергеем есиным

Сергей Николаевич Есин родился 18 декабря 1935 года в Москве. Окончил филологический факультет МГУ в 1960 году. Заведующий кафедрой литературного мастерства, с 1992 года - ректор Литературного института; с 1988 года руководит семинаром прозы, профессор. Вице-президент Академии российской словесности. Лауреат многочисленных литературных премий. Награжден орденом Дружбы народов. Почетный работник высшего образования России. Член редколлегии журналов “Наш современник” и “Юность”. Автор произведений: “Живем только два раза” (1969), “Мемуары сорокалетнего” (1984), “Сам себе хозяин” (1985), “Имитатор” (1985), “Константин Петрович” (1985), “Временщик и временитель” (1987), “Бег в обратную сторону, или Эсхатология” (1989), “Типы” (1990), “Казус, или Эффект близнецов. Однопартийный роман” (1992), “Стоящая в дверях” (1992), “Текущий день. Рассказы” (1994), “Отступление от романа, или В сезон засолки огурцов” (1994), “Избранное” (1994), “Затмение Марса”, роман и повести (1995), “Гувернер” (роман) (1996), “Власть культуры” (1997), “Смерть титана” (1998-1999) и др.

СЕРГЕЙ ЕСИН: “ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ТЕМ, КЕМ ХОЧЕТ СТАТЬ”

- Сергей Николаевич, меня всегда интересует вот такая вещь: были ли какие-нибудь побудительные мотивы в жизни, в детстве, в семье, чтобы вы стали писать? То есть для меня это столь необычно, как это человек выходит из социума, где ему предначертана определенная роль, к примеру, водопроводчика или старшего лейтенанта, и становится писателем, то есть, по-моему, человеком “над схваткой”?

- Я довольно много писал об этом. Постоянно занимаюсь как бы личной, собственной теорией литературы. Как мне кажется, литература перестает быть только фикшн. В фикшн народ не очень верит. Современный писатель не может так виртуозно и с такой самозабвенной верой в него читателя, и верой в себя строить этот виртуальный мир, там, с Анной Карениной, со сложными отношениями. Современный писатель волей неволей делает из собственных фантазий реальность. Писатель существует в реальности, именно в силу этого многие современные крепкие писатели занимаются как бы собственным литературоведением, они следят за собственной судьбой. Вообще, писатели всегда следят за собственной судьбой. Достаточно вспомнить Толстого. То Левин - он, то Болконский - он, то Нехлюдов - он. Писатели основательно этими вопросами занимаются. И я этим занимаюсь. Вообще, для меня тоже это был какой-то удивительный феномен. То, что я буду писателем, я, как ни странно, знал с детства. Когда моего отца посадили, и нас как-то в силу разного рода обстоятельств, я об этом писал, вообще-то, вместе с соседями сгрузили в одной квартире, то мебель всю стащили в одну проходную комнату, в которой мы с матерью жили. И вот в этой проходной комнате, это был сорок третий год, я был в первом или во втором классе, у меня был такой угол между письменным столом и этажеркой. И вот в этот угол, я там какую-то лампочку прибил, повесил портретики из “Огонька” лауреатов Сталинской премии. То ли это было какое-то поразительное тщеславие, то ли это была, я довольно рано начал читать, поразительная, что ли, любовь к тому миру придуманному, которым владеет писатель, то ли было это то значительное место, которое в советской жизни писатели занимали, то ли ощущение того, что писательский труд дает некую защищенность. У мальчика только что посадили отца. Но вот этот уголок был как бы уголок писателя. Я хорошо помню, что каким-то образом у меня оказались деньги, такие маленькие деньги. Какие там деньги в войну! Кто-то дал. А буквально напротив дома был цветочный магазин. Жили мы тогда на Кропоткинской улице. И я купил какой-то цветочек в горшочке. У меня был детский столик. Я цветочек поставил на этот столик. И сел играть в писателя. Вообще, ощущение, что я буду заниматься этим придуманным миром, у меня было всегда. Это тем более было совсем неожиданно, что, практически, я - первый человек с высшим образованием в семье. У меня - крестьянская, рабочая семья. По линии матери - это, значит, такие глубокие, глубокие крестьяне. Бабушка Евдокия Павловна Конышкина была вообще неграмотная, из деревни Безводные Прудищи Сасовского или Петелинского, они переходили часто, района Рязанской области. Бабушка верила в Бога, она была баптисткой. Вообще, я этой бабке многим обязан. В войну, когда я оказался в Калуге после всяких пертурбаций, мы купили Евангелие. Так как бабушка была неграмотная, то я ей Евангелие читал. И это, как бы сказать, для меня стала освоенной терминологией. Верю я в это, не верю - это другое. Но с другой стороны, ее муж, мой дед, ушел из деревни на заработки, работал паровозным машинистом, потом участвовал в революционном движении. Это был игрок! Он был членом ВЦИКа, закончил жизнь в должности начальника паровозного депо под Воронежем на станции Морозовская. Посадили его в тридцать седьмом году. Отсидел все, то есть погиб. Известны какие-то семейные отношения между ним, Калининым и моей бабкой. Дед был большой ходок. Бабушка, судя по всему, жила в деревне, все время была брюхата. А дед здесь занимался революционной деятельностью. И вот на Красной площади встретились бабушка, дедушка и Калинин. А Калинин тогда ухаживал за знаменитой опереточной примадонной Татьяной Бах. Бабушка, которая была баптисткой, увидев такое безобразие, сказала: “А ты что, Мишка, с “блядьмя” тут ходишь, оказывается?” И вообще, Калинин был известен тем, что супом у него, например, можно было всегда подкормиться. Но это все - в прошлом, и никогда мы этими вещами не пользовались. По линии отца все несколько туманнее. Его мать, а моя вторая бабушка, была из семьи владельцев хлебных ссыпок на Северном Кавказе. Вообще, это такая, видимо, была нуворишская семья. Известен такой эпизод... Однажды бабка пригласила гостей, были блины, какая-то бадья сметаны или масла, из которой вдруг кто-то выудил или пояс, или туфлю, или еще какую-то случайную домашнюю вещь. Дед взял эту вещь и отделал ею бабку при гостях! Тем не менее, мой отец, Николай Михайлович, оказался в четырнадцать лет в революции, был он мужик очень горячий и, я думаю, чрезвычайно нервный, участвовал в расстрелах, был человек огромной физической силы. Когда его взяли в лагеря, он был уже (взяли его в сорок третьем году) заместителем военного прокурора города Москвы, начальником судебно-гражданского отдела. Отец с нами жил на казенной жилой площади, принадлежащей прокуратуре. За время работы он себе ничего не сделал. Как только его арестовали в сорок третьем году, нашу двухкомнатную квартиру заняли какие-то новые хозяева. Отец ничего не украл, хотя знал деятелей искусств, потому что у него в сейфе лежало огромное количество папок с начатыми делами, связанными с одним, другим, третьим деятелем. И когда нужно было концерт устроить на 7-е ноября для прокуратуры, проблем не было, по первому его свистку все являлись и выдавали все, что угодно. И когда отец попал в лагерь, а, как известно, прокуроры в лагерях не живут, на него пошли. Отец взял человека поперек туловища и ударил головой о шконку... Моя мать была лучшая женщина в мире, вообще, она была стихийно-безумно талантлива. Она окончила три курса Дальневосточного университета, потом - юридическую школу. Отец окончил три курса юридического факультета Московского университета. У обоих была юридическая практика. У отца была практика фантастическая. Он практиковал, как действующий юрист-демагог советской эпохи. Лагерь стоял в очереди на жалобу, которую он напишет. Он писал две жалобы в год. Тщательно выбирал людей, с которыми он будет работать. По его жалобе или освобождали, или смягчали срок. Я писателем не должен был бы быть. Я учился в 50-й школе во Фрунзенском районе в центре Москвы, и жили там же, в Померанцевом переулке. Потом мы переехали на улицу Качалова. Дали комнатушку матери, потому что она была ослепительной красоты, она знала отцовских приятелей. Отец пошел по статье УК-58.10. Но все знали, что он попал ни за что. Он был гуляка, пьяница. В сорок первом году он стоял с револьвером на Заставе Ильича, когда было бегство из Москвы. И по апокрифу семейному, там он остановил несколько машин, которые останавливать было нельзя. И поэтому его через два года убрали. После того, как он отсидел в лагерях, мать с ним развелась. И у меня сейчас есть сводная сестра, которая на двадцать пять лет моложе меня, она живет в Париже. Это - база семейная, с огромными извилистыми ходами по одной линии, по второй...

- Вы очень хорошо, Сергей Николаевич, рассказали о том, как купили цветы, как горел над столом огонек, как вы представили себя писателем. Мне интересно, первые литературные опыты были какие?

- Надо иметь в виду, что семья была очень не литературная, книг было немного, но после того, как я пошел в первый класс, то начал читать запоем. Если говорить серьезно, о первых опытах, то все открывал сам. Не было среды. Поэтому стихи я открывал сам, прозу открывал сам. Во дворе была одна девушка, которая училась в университете. У нее была довольно сложная судьба. Она жила одна, ей не с кем было общаться, и я к ней часто приходил, она читала мне Достоевского. Девушка пила немножко. Это свидетельствует о том, что детей надо загружать необычным очень рано. Достоевский меня безумно интересовал. А в университете... Я немного снимался в кино, подрабатывал в массовках “Мосфильма” с моими юношескими приятелями - Державиным, Лановым... Когда я пришел в университет, то впервые попал в литобъединение. Там был Антокольский. Это в течение года продолжалось. Я тогда не знал слова “Пастернак”. Все было закрыто. Все, что связано с Пастернаком, я прочел на улице Качалова на стенде “Литературной газеты” по поводу его романа. А мы тогда жили в доме во главе улицы Качалова. А рядом был дом Берии. Дело в том, что ордер на арест отца подписал лично Лаврентий Павлович Берия. Меня знали все филеры, которые стояли в подъезде. Два случая у меня с Берией были. Один раз мы играли в штандар - мяч кидали о дом звукозаписи. Была весна ранняя. Я бросил мяч, оглянулся и увидел в окне, которое выходит на Вспольный переулок, Берию, который внимательно смотрел на меня. А второй раз, когда мы играли в казаки-разбойники. Он шел, видимо, со своим охранником-полковником по Гранатному переулку, а я спрыгнул с забора между ним и охранником. Нас всех, ребят, они знали в лицо. У нас в доме жило много простолюдинов, и вот, если в доме что-нибудь случалось, какая-нибудь мать брала конверт в зубы, шла и в почтовый ящик на воротах кидала этот конверт. Поэтому вся криминальная часть этого района была прикормлена... Прошли годы, я поступил в МГУ. В то время я писал стихи. В литобъединении мы читали свои стихи по кругу. Там было два литобъединения: одно - Николая Старшинова, другое - Павла Антокольского. У меня есть сборничек, называется “Радуга”, обложку его делал мой армейский друг художник Владимир Кидан, и в сборнике была куча людей, которые мне потом стали очень хорошо знакомы: Владимир Костров, Станислав Куняев, Дмитрий Сухарев, Михаил Коршунов... Если я сам сочинял стихи, то поэзию не читал. Я и Ахматову не знал... Единственно, чем я серьезно занимался, так это древнерусской литературой. Я был заочником, я работал. Блестяще я знал древнерусскую литературу. Когда меня забирали в армию, я сдавал с очниками знаменитому Либану Николаю Ивановичу, знаменитый был старик, ему было девяносто лет, он не был никогда официально профессором, но он был больше, чем профессор. В каждом институте есть своя легенда, и вот это была такая легенда. Он говорит: “Вот, студенты, смотрите, как знать надо!” А я знал тексты. Весь университет я проучился, не читая учебников. Но читал тексты! Я считал, что если прочел текст, то я уже на экзамене разберусь. И вот как-то на литобъединении Антокольской ткнул палкой в меня и сказал: “Вот из этого толк выйдет!” Но, как видите, ошибся - я поэтом не стал... Литобъединение помещалось на Моховой. Параллельно с учебой, я работал какое-то время в “Московском комсомольце”. Потом мой армейский приятель Володя Кидан, который рисовал обложку “Радуги”, устроил меня после армии в Литературный фонд РСФСР, где я работал то ли искусствоведом, то ли администратором. Мы возили картины по всему Советскому Союзу. В Москве, к примеру, начиналась какая-то большая выставка, скажем, “Советская Россия”, ее делили на десять маршрутов и развозили по всей стране, давая возможность людям в разных местах посмотреть живописные оригиналы. Это были 60-е годы. Я в 1955 году окончил школу, а в 1960 году я окончил университет. Вот где-то вот пятьдесят девятый, пятьдесят восьмой, если я не ошибаюсь, да, так оно и есть. До этого я работал год в театре, во вспомогательном составе, в армейском. Мне это помогало, я как бы набирал материал. Я был бездарным актером. Я блестящий был импровизатор. Вот, когда свой текст - это одно, а вот играть чужое - я очень плохой актер, зажатый... Снимался в кино я так немножко, в массовках. Я все это говорю к тому, что и актерское ремесло, пусть в самом первом приближении, и работа в художественном фонде способствовали быть точным в прозе, когда я об этом писал. Конечно, я следовал извечному правилу: пиши о том, что хорошо знаешь. И, когда вышел “Имитатор”, то искусствоведы там не нашли ни одной искусствоведческой ошибки. Вот этим я горжусь.

- Коль вспомнили “Имитатора”, расскажите, как родилась идея этого романа? Я, помню, прочел его залпом и настоятельно советовал друзьям прочитать. Он много шуму тогда наделал.

- “Имитатор” был опубликован в “Новом мире” в самом начале Перестройки. В то время я работал на московском радио главным редактором литературного вещания. Я был уже достаточно известным таким молодым журналистом и писателем. У меня было несколько культовых вещей напечатано. Недавно мне принесли переплетенные произведения из “Юности”... Раньше книг было мало, поэтому вырывали из журналов любимые вещи и переплетали. И там была одна из моих повестей. Я печатался в “Юности”, был успешным, вообще... Ничем я не обязан критике. Я обязан только читателю. Первые мои публикации были в журналах “Север” и “Знамя”, но по-настоящему я отметился в журнале “Юность”. Когда я напечатал рассказ “При свете маленького прожектора”, культовый для моего поколения, с этого всё и началось. С “Имитатором”, значит, такая штука произошла. Работая главным редактором на московском радио, я часто сидел на летучках у большого начальства. А оно, это начальство, обладает таким свойством - ты сидишь, разговариваешь с ним, он с тобой разговаривает, как бы он упреждает, помогает... Я был такой крупный специалист по плохой литературе. Я ушел с московского радио, когда у меня была написана первая глава “Имитатора”. Когда шла “секретарская” литература на заданную партийную тему, начальство просило, чтобы я говорил, что это - хорошая литература. Я говорил: нет, я могу сказать, что это - нужная литература, я ее даю. Я сидел как на иголках на этих летучках во время размалывания, а начальник изображал силу и волю, то есть имитировал. И возникла у меня идея написать об имитации работы. Потому что я лучше него знал, что нужно делать, и что давать в эфир, знал, и когда давать. Я очень остро чувствовал, вообще, состояние здоровья и климата, я знал ходы безошибочные, как обвести их вокруг пальца. И вообще, надо сказать, атмосфера была не такая уж жуткая, как все говорили, да и сейчас говорят, что-то было плохо, это плохо. Смелость должна была быть. Каждый главный редактор мог дать все, чего хочешь. Для этого надо было рискнуть, а потом оправдаться. Я никогда не забуду - вдруг пришла заявка: какие-то старики просят стихотворение “Девушка пела в церковном хоре”. Элементарное стихотворение. По нормам, так сказать, цензуры давать нельзя. Я тихо-спокойно звоню председателю комитета, тогда был Сергей Георгиевич Лапин, циничный начальник и добрый мужик, и говорю, что старики, которым по восемьдесят лет, просят передать стихотворение Блока “Девушка пела в церковном хоре”. Власть от этого рухнет или нет? Он говорит: “Давай!” Точно так же дали Тихонова, когда он говорил впервые о запрещенном Гумилеве. Звоню Лапину, он сказал: “Вы имеете полное право посылать материал в цензуру, но это говорит министр по положению. Министры у нас подвергаются цензуре или нет? Если подвергаются, то давайте пошлем тогда на Китайский проезд. Если нет, то пускай идет”. И прошло! Тихонова как-то забыли совсем... А чудный был поэт, сложный человек. Много в России всего. И так возник мой “Имитатор”. А дальше нужно было поместить его в среду.

- Как вы, Сергей Николаевич, точно попали! Мы тогда поражались. Может быть, вы поставили диагноз вообще? Такой обобщенный. Может быть, это свойство человека вообще?

- Может быть, но, к сожалению, диагноз продолжается. Может, свойство человека вообще, может, свойство русского человека, свойство нашего времени, постсоветского. Имитатора мне нужно было куда-то поселить. Если бы я знал ситуацию, я бы поселил его в Госплан... Глава была написана, в Комарово. Я ее прочел своей приятельнице Мире Смирновой. После этого довольно быстро я ушел с работы. Я так счастлив, что с началом Перестройки восемь лет прожил на свободных хлебах, мне так было хорошо, я столько было хорошо написанного! Но надо было потом работать. Поэтому я пошел снова на работу. Вообще, надо сказать, с генеральских должностей сами не уходят. Я ушел сам из радио. Что касается “Имитатора”, то все почему-то уцепились за сюжет. Недавно мне знаменитый наш философ Нина Семенова сказала самое главное: “Ведь мы все вцепились не только в новую тематику, мы вцепились в совершенно новый стиль”. Ну, сначала возникает какое-то клубение облаков. На тему всегда выходишь интуитивно. Вот сейчас у меня период, когда я пишу документальную прозу. Я написал несколько научных вещей. Я написал об искусстве быть писателем. Написал о технологии преподавания. Сейчас я закончил монографию о себе, автомонографию. Человек становится тем, кем хочет стать. Понимаете, Юрий Александрович, я чувствую, что подбираюсь к роману.

- Вообще, я бы назвал вас, я не хочу льстить, новатором, и я отношу вас, это очень важно, даже к авангардистам.

- Это безумно мешает, потому что я выпускаю роман, а мир созревает потом, через три-четыре года. И в этом отношении зав. отделом прозы “Нового мира” Анатолий Жуков, когда прочел, сказал гениально: “Я это дам только через год”. Публикация “Имитатора” - это целая эпопея. Там не исправили ни одной запятой. Прошел роман тоже случайно. Параллельно моему маленькому роману шел роман Бондарева “Игра”. Он принес его внезапно. И его поставили. И цензура бросилась туда. Там они нашли какие-то аллюзии с Госкино, что-то было похоже, что-то не похоже... И как бы проглядели “Имитатора” и на нем не сосредоточились. А вызвал Владимира Карпова, главного редактора “Нового мира”, через четыре дня после выхода журнала Зимянин по поводу меня... Но это не интересно. Самое главное - ощущение новой темы. Сейчас у меня какая-то пауза. Меня захватили институтские дела. Но в этих делах возникают темы. Знаменательным я вижу то, что, мечтая о карьере писателя, в 1955 году я поступил не в Литературный институт им. М. Горького, основную кузницу писательских кадров в те годы, а в МГУ. Литинститут я считал для себя недосягаемым. Величественное и наверняка, думал я в ту пору, блатное заведение. Тем неожиданней для меня оказалось приглашение в этот институт на работу в качестве преподавателя (этим я обязан Евгению Юрьевичу Сидорову) и избирание меня ректором этого института в 1992 году. Как раз в то время я написал документальный роман “В сезон засолки огурцов”. Почему такое название? Да как только нужно засаливать огурцы, так случается то путч, то расстрел Белого дома... Я с натуры описывал людей, преподавателей института... Все было внове, период был сложный. Это острая книжка была. Ее прочли, она публиковалась в “Нашем современнике”. Потом я написал в 1993 году повесть “Стоящая в дверях”. Бедный Валентин Оскоцкий отозвался, что это первое произведение о штурме Белого дома, которое надо бы написать так, а оно написано по-другому. А Михаил Лобанов сказал в одной из своих статей, что я первый написал Кавказ в Москве. А потом я написал роман “Затмение Марса” о штурме Белого дома, это было противостояние, а потом был штурм. Это о молодом парне-журналисте, из хорошей семьи, который идет на этот штурм, у которого в уме как бы два репортажа: вот - для правой прессы, вот - для левой. Он туда пишет, и сюда пишет. Потом еще был один роман, который назывался “Гувернер”. Это о том, как молодой человек оканчивает аспирантуру, а его друг - не оканчивает, но становится крупнейшим бизнесменом. Они на Тверском бульваре встречаются, и бизнесмен уговаривает аспиранта ехать по его документам за границу с его родителями, потому что у бизнесмена здесь дела и он не может ехать... Целый ряд коллизий...

- Вы говорите о больших вещах. Конечно, как шучу я, писатель должен уметь написать все: от поздравительной открытки до романа. Я считаю, что писатель прежде всего по мастерству проявляется на рассказах. Как вы, Сергей Николаевич, относитесь к рассказу?

- Я вообще начинал с повести. Потом у меня были рассказы. По одному рассказу сняли фильм, такой учебный на студии Горького. Как ни странно, я начинал не с рассказа, а с повести. Повесть, рассказ, роман - в русской литературе все это так зыбко по жанровому обозначению; а потом русский рассказ - так называемый рассказ, с его огромным диапазоном страстей, с обстоятельным, неторопливым развитием сюжета, - рассказ, за которым, посмотришь, стоит целая жизнь. Первый свой рассказ я, пожалуй, написал уже после своей повести “Живем только два раза”. С ней была тоже целая история. Главный герой, как я уже где-то говорил, был человек, прошедший войну. В этом отношении я скорее шел в русле деревенской прозы - старый человек, воспоминания, ностальгическая интонация. Я помню, по поводу этой повести были разные статьи в “Литературной газете”, повесть даже попала в какой-то поминальник рядом с признанными мастерами военной прозы: Баклановым и Бондаревым. Рассказы пришли ко мне позже. Честно говоря, рассказы я скорее не люблю. Конечно, жанр виртуозный, требующий невероятного умения концентрировать внимание и материал. Но мне ближе как бы все сцепления жизни, я, даже в силу, может быть, любознательности, не могу обрубить родословную героя, его предысторию. Тем не менее, рассказы у меня были. Так уж получилось, что мне приходилось как бы самому продираться к их технологиям, - я ведь рассказы и читать особенно не любил. Вообще, не стоит думать, что писатель прочел все. Однако первая книжка моя, которая вышла в “Молодой гвардии”, имела подзаголовок “Повести и рассказы”. Это были рассказы, которые скорее походили на очерки, потому что для них мне нужен был прототип, нужна была какая-то история, которую я знал по жизни. Повторяю еще раз: в каждом моем рассказе был клочок конкретной и ясной реальности, большей частью - немосковской. Мне вообще всегда везло с провинцией. В Москве было очень трудно пробиться, Москва была переполнена своими, в Москве существовала очередь для писательских детей... а я был полон иллюзий, что в один прекрасный день пробьюсь, как герой Джека Лондона Мартин Иден. Начал печататься я с провинции, и первый мой рассказ был опубликован в архангельском “Севере”. С повестью “Живем только два раза”, практически, так и получилось. Я решил показать ее литературоведу Леве Аннинскому, которого к этому времени уже знал. Я перешагнул к нему в кабинет с бульвара, через подоконник - он работал тогда в журнале “Знамя”, Тверской бульвар, 25, в том флигеле, который позже был передан Литературному институту. Молодой Лев Аннинский прочел мою повесть и сказал пророческие слова, которые преследовали меня потом всю жизнь: “Ты будешь очень трудно печататься, потому что ты, как писатель, обладаешь стилем”. Но это все - между прочим. Возвращаюсь к рассказу. Одним из первых моих рассказов был “Санрейс”, который опубликовал провинциальный “Север”. Повесть “Живем только два раза”, реферируемую Львом Аннинским, напечатала саратовская “Волга”. У меня было четыре машинописных экземпляра, и я разослал их по журналам: “Новый мир”, “Знамя”, “Октябрь” и “Волга”. Из “Нового мира” пришел очень доброжелательный ответ знаменитой редакторши Солженицына Аси Берзер. Из “Москвы” - уклончивая рецензия Дианы Тевекелян. Обеих знаменитых женщин что-то в повести зацепило. Но они требовали каких-то доработок, некоторого изменения качества последней главы, а тут - телеграмма из “Волги”. Потом из “Волги” даже приехали парламентеры, которые хотели удостовериться, что такой автор существует действительно, ибо, как писала мне позже редактор повести Ольга Авдеева, текст высокой марки, а имя писателя в писательском справочнике отсутствует. Успех повести утвердил меня в желании писать только о войне. И тут как журналист я оказался на севере, в Архангельской области, куда приехал за очерком о секретаре сельского совета. Небольшой очерк, потом из него получился рассказ под названием “Жена героя”. Дело обычное, русское. Муж замечательной женщины, которая работала в “советской власти”, пил, а она тщательно это от всех пыталась скрыть. Муж был Героем Советского Союза. Советская мораль не позволяла Герою быть пьяницей. Это и все остальное, вернее, многое остальное, пришлось придумывать. Рассказ “Санрейс”, вышедший в первой книжке моих рассказов, также был навеян этой поездкой на Север. Удивительно романтичное дело - перелетать из одного востребованного журналистикой пункта в другой на маленьком самолете. Какая во времена моей юности была изумительная журналистика, часто писавшая о хороших, достойных людях. Это все был фон рассказа. В моем характере есть какая-то жадная страсть прожить не одну жизнь, а побывать в одной шкуре, в другой, в третьей... Может быть, когда я придумывал своих героев, я внутренне реализовывал собственную судьбу. Я вообще после “Живем только два раза” очень долго учился писать, пока не понял, что в рассказе надо докручивать не сюжет, как тугую пружину, а надо придумывать что-то совершенно иное, что-то касающееся не твоего разума, а твоего естества. Рассказ ведь на то и рассказ, чтобы выплакаться, чтобы, в первую очередь, помочь автору осознать жизнь. Но без истории рассказ мертв. Я был хорошим читателем, я всегда читал с карандашом в руках. И основой была, в общем, школьная проза. После седьмого класса я учился в школе рабочей молодежи. Пришла новая учительница, которая не знала, как преподавать. Она была после университета и нам читала университетские лекции. А я ходил в библиотеку. Самостоятельно я въехал в нескольких писателей. Первый - “Мертвые души”, которые я прочел лет в пятнадцать с карандашом в руках, они все расчерчены. Мне достаточно перелистать их, чтобы пойти и прочитать лекцию по этому поводу. И точно так же, с медленным чтением, у меня был проработан роман “Война и мир”. Курсовую работу я написал “Батализм Толстого”. И этот том весь расчерчен. Номера страниц выношу на форзац или на обложку...

- Гениальное совпадение! Я всю жизнь занимаюсь тем же. На иной книге живого места нет.

- И вдобавок ко всему у меня есть картотека огромная. Сейчас мне заказали статью к новому изданию “Войны и мира”. Казалось бы, ее должны были заказать литературоведу, специалисту по Толстому. Нет, обратились ко мне. И я даже не готовлюсь, потому что я знаю, что я сяду и напишу. Гоголь и Толстой - вот мои учители. Я люблю стилистов. Чехова я не очень люблю. Мне всегда кажется, что там не все искренно, как есть на самом деле, или Чехов - человек совершенно другой какой-то организации. Я люблю писателей земных. Я, вообще, люблю писателей небезупречных, я люблю писателей с внутренним пороком. Мне кажется, что ярким писатель бывает в первый период своей жизни, когда он набирает, он все как бы подворачивает, подворовывает. Это своеобразное подворовывание, потому что ты все время себя развиваешь. Вторую половину жизни ты все время себя шлифуешь. Мне много дала древняя русская литература. С ее удивительной простотой. Например, “Житие протопопа Аввакума”. Потом, мне кажется, не надо о “Слове о полку Игореве” спорить. Я однажды окунулся в это наперед смоделированное время, и не хочу думать о том, подлинно ли “Слово”, не подлинно. Никакой истины мы здесь не добьемся. И кому нужна истина про Шекспира? Я почти уверен, что не было Шекспира, я почти уверен, что последние доказательства того, что это брат королевы Елизаветы, верны, потому что там все сходится. Я считаю, что мифы должны оставаться. На меня большое впечатление произвел Некрасов. Я люблю “Евгения Онегина”. Я люблю “Капитанскую дочку”. Но Пушкин на меня не произвел огромного впечатления. Пушкин прошел мимо меня. Но мимо меня не прошел более определенный писатель, как его тезка Грибоедов. Это мне очень нравится. Я люблю яркую, немножко театральную литературу. Что касается литературы XX века, то меня очень привлекает всегда несколько ходульная литература мифов, и в русской литературе, и в зарубежной. Я очень люблю “Разгром”, я люблю “Молодую гвардию”, я люблю бесстилевую литературу Николая Островского. А другого Островского, Александра Николаевича, я просто обожаю, я бледнею, когда я слушаю эту блестящую русскую речь. Талант Островского не менее велик, чем талант Шекспира. На меня произвел впечатление Трифонов, но, когда я прочитал его, то понял, что я так могу. И некоторым читателям кажется, что я пишу, не отрывая руки. Нет. Я работаю с черновиком. Я пишу один абзац, мою посуду, потом пишу другой, гуляю, нахаживаю. Вера Харченко написала целую книгу о моем методе работы и стиле. Плотно написанный текст на малом пространстве несет в несколько раз больше информации, чем ожидал читатель. Знаю ли я, что пишу плотно, замечаю ли такую особенность своей писательской манеры? Безусловно, знаю и замечаю. Свидетельством тому являются сами слова “плотно”, “плотный” при подчеркнуто положительной оценке мною чьих-то книг, действий, умений. Об этом я прямо говорю в романе “Соглядатай”: “Откуда тогда такая плотность изображения? Или, исчезая, действительность, как материя на дальних планетах, обладает свойством уплотняться, сбиваться в сверхтяжелые и сверхплотные массы? Говорят, так творят булат: складывают вдвое раскаленные пласты металла, бьют молотами, потом еще раз складывают, плющат, молотами сбивают структуры. Может быть, само время, этот кузнец в фартуке, прожженном окалиной? Их этих уплотнений событий оно выдувает постепенно все лишнее, бытовое, ничтожное, оставляя, как узкие полоски на спектрограмме, следы жизней и царств. А разве не подобные уплотнения - музейные перечисления ценностей, скажем, откуда-нибудь из Древнего Египта, слабые следы “житейского материала”, утонувшего в оазисах Нубийской пустыни?” Я неравнодушен к плотности, но ведь творческое кредо и не может быть неосознаваемым, неуправляемым, неподвластно-бесхозным. Плотность мое манеры формировалась не сразу, и не все, даже поздние, мои вещи отличаются этим свойством. Но мне скучно писать, как все: “Да, - сказала Марья и почесала у себя под мышкой”. Мне скучно описывать то, что может сделать кино. Кино, телевидение заставили нас писать по-другому. Для меня главное - текст уплотнить. Сказочная литература - Андрей Платонов. Когда-то я в “Комсомольской правде”, с подачи Евгения Сидорова, впервые взял том Платонова. Вообще, Платонов - очень опасный писатель, безумно опасный. Он требует подражания. Он очень силен. А подражать ему невозможно, потому что мешает его огромная косноязычная плотность. Невозможно подражать Джойсу... Вообще, я хорошо знаю западную литературу. Я люблю Пруста.

- Общее есть. Вы запомнились четко - нервом, блестящей интеллигентностью философичностью, монологичностью, хорошим языком московским, московским, повторяю, без всяких прибамбасов...

- У меня был роман, единственный, который не печатался в журналах, потому что началась Перестройка, “Сам себе хозяин”, о молодом парне, который прошел всю страну, как перекати-поле, сезонным рабочим, на народной почве... Я туда взял и наставил всяких слов. Я прочесал “Северный словарь”, выписал сколько можно, наставил туда, а потом, при редактуре, все это выбросил. Оставил только одно не знакомое мне слово “гайтан”, это шнурок, на котором носят крест. Для меня нужно, для моей прозы, чтобы засветился в ней огонек страстишек, некое глубинное шевеление духа, вопросы и ответы совести. Внешние обстоятельства здесь не работают. Поясню еще примером самым последним, но сначала не о самом импульсе, а об его, так сказать, материальных воплощениях. Это будут последние признания... Жизнь довольно объемная вещь, голова, как атомный реактор, раз войдя в режим, работает постоянно, тени сменяют одна другую, и уже ты начинаешь путаться, что у тебя в романе, что позже в замысле, что уже совcем отжито. Отжитое, зафиксированное и написанное имеет мрачную тенденцию быстро забываться. Я иногда с неподдельным интересом листаю старый рассказ и удивляюсь: неужели я написал, неужели я придумал? Дюма, чтобы не путать и вести бухгалтерию персонажей, говорят, ставил на стол куклы, изображавшие мушкетеров, королей и благородных отцов, и по мере их сюжетной смерти аккуратно, дабы не путались в быстролетящих строчках, запирал в шкаф. Моих персонажей значительно меньше, я держу их в памяти, обычно называю именами хороших знакомых, друзей и родственников. Впрямую имен, конечно, нет. Я даже тщательно отвожу в сторону любые внешние признаки, но внутренне я всегда, когда работаю, держу близко в своем сознании нужный мне образ, этот внезапно начавший материализовываться туман воспоминаний и, как живописец на модель, на натуру, нет-нет и брошу на нее, вернее - и это очень важное уточнение, - на ее оболочку взгляд.

- Это позволяет вам, Сергей Николаевич, “держать” образ, чувствовать его всегда свежим и живым?

- Да, как торговка на рынке по первому требованию покупателя достает из корзины со связанными ножками курицу: живая, упитанная, поблескивает глазками. Нафантазировал, конечно, все с гротескными преувеличениями, придумал ей личные мотивы и дал в зятья этой не известной мне старухе молодого директора бани, с которым она и ведет свою партизанскую войну. Вот так получилась у меня повестишка “Незавершенка”, в свое время напечатанная, как я уже писал, в “Знамени”. Эти, казалось бы, далекие прототипы, запутанные в коконах придуманного, играют иногда с тобою чудовищные шутки. Ну, была, была у меня повесть “Производственный конфликт”, печатавшаяся тогда, в восьмидесятые годы, в модном и с громадным тиражом журнале “Дружба народов”. Там сюжет и его обертоны очень были похожи на одну вполне реальную историю, случившуюся со мною, когда я работал на радио. История не самая красивая, но я ее как следует замаскировал, на героев надел совершенно новые хламиды и со спокойной совестью, полагая, что свершил свой авторский суд над теми, кого и собирался судить, выпустил эту повесть в свет. Каково же было мое удивление, когда из Киева, из химического института - действие моей повести происходило, так сказать, “в мире искусств”, на фабрике грампластинок, - поступило письмо: откуда, милый автор, вам известны все наши химические проблемы и кто вам обо всем этом рассказал? Кто так хорошо описал вам нашу анонимщицу и нашего рохлю-директора? Боже мой, думал я, читая это письмо, ведь в повести именно эти персонажи - плод моего мстительного, горячительного воображения!.. Это не совсем верно, что в отличие от легковерной молодости возраст и опытность меньше расположены к восприятию и вере в чудо. Мне кажется, что именно с возрастом крепчает удивление перед возникновением из миллиарда случайностей таинства собственной жизни, бесконечности ее форм и бытовании, причудливости реализации и такого необъяснимого с позиции здравого смысла феномена, как творчество. Объясняется, конечно, очень просто - божественным началом, боговдохновением, контактом человеческого с вечнопродупирующим космическим. “Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон”... В этом уступительном начале стихотворения, известного нам со школьной скамьи как произведение о долге поэта, за скобки вынесен божественный потусторонний импульс творчества, его иррациональная природа. С этим было бы очень соблазнительно согласиться, сведя и свободу выбора творца и неотступную направленность его усилий к вектору извне, к персту и приказу свыше. Все это даже как-то поднимает творца и художника над толпой и стадом, делая его особой, чтобы не сказать любимой, овцой Бога, но уже почти не позволяет говорить о таких вещах, И тут я, наверное, подхожу к главному; внутреннюю суть почти всей своей натуры я переделываю, и довольно серьезно. В семейных или собственных конфликтах беру лишь сам зародыш и начинаю фантазировать, а что если?.. Вот так и получается: в бане меня несколько лет подряд, минуя кассу, через занятый вечной стройкой предбанник, пропускала старушка-банщица. Так, мелкая взимательница бытового советского мыта. Но ведь я нафантазировал, как она во имя этих своих доходов малыми силами продлевала и продлевала стройку! Я даже мастер создания афоризмов. Но они живут отдельно, сами по себе, потому что из прозы они вываливаются. Афоризм - это дурновкусие. Но это надо пройти. Основная тема всего, что я пишу - двойная жизнь и сострадание. Первое - это индивидуальная особенность нашей интеллигенции. Она ведь, в основном, не настоящая. Сострадание же - это, собственно, моя каторга, на этой теме я получил много афронтов. Нужно стараться увидеть себя как бы со стороны. Мне очень нравится побасенка о Суворове. Когда он стал стариком, то ставил стулья и начинал прыгать. И говорил: “Потемкин прыгал-прыгал, а не допрыгнул. Румянцев прыгал-прыгал, а не допрынул. А Суворов прыгал-прыгал, и допрыгнул!” Я знаю, что сделано много. Я знаю, что время будут, скорее всего, изучать по мне. По непрочитанным романам, непрочитанным широкой публикой, по моим дневникам... А дальше, как сложится судьба. Но хочется, как говорил Пастернак: “Привлечь к себе любовь пространства...”

Беседовал Юрий Кувалдин

“Наша улица”, № 4-2004

Copyright © писатель Юрий Кувалдин 2008

Охраняется законом РФ об авторском праве