Юрий Кувалдин "Между "Сегодня" и "Завтра" за что я люблю Аннинского" эссе

Юрий Кувалдин родился 19 ноября 1946 года прямо в литературу в «Славянском базаре» рядом с первопечатником Иваном Федоровым. Написал десять томов художественных произведений, создал свое издательство «Книжный сад», основал свой ежемесячный литературный журнал «Наша улица», создал свою литературную школу, свою Литературу.

Юрий Кувалдин

МЕЖДУ "СЕГОДНЯ" И "ЗАВТРА"

за что я люблю Аннинского

эссе

В 70-Х ГОДАХ я часто бывал в гостях у приятеля-кинодокументалиста в доме, где, как впоследствии оказалось, жил и живет доныне Лев Александрович Аннинский. Метро "Проспект Вернадского", улица Удальцова... Дом стоит параллельно проспекту, белый такой... Кооперативный. В те годы слово "кооператив" было магическим. В романе Юрия Трифонова "Время и место" герой, альтер-эго автора, проговаривается перед любовницей, что "строит кооператив". И любовница сразу начинает смотреть на него другими глазами.

Я сидел в компании у приятеля и взахлеб читал вслух какой-то самиздат, а в это время рядом, в этом же доме, Аннинский писал о Шукшине.

Да, было время! Киношники, писатели, ученые считались покорителями жизни, как нынешние приватизаторы. И разговоры постоянно крутились вокруг "листажа-тиража-гаража". Сидели мы у друга-киношника на кухне, читали самиздат, поддавали, пели под гитару. Помню, пришел с бутылкой артист Всеволод Сафонов и с порога затянул: "Из окон корочкой несет поджаристой..." А в другом подъезде Аннинский строчил на пишущей машинке очередную статью.

Потом я читал эту статью в каком-нибудь журнале или в какой-нибудь газете и думал, что где-то на даче... в особняке, или в высотном доме на Котельниках, или в брежневском доме на Кутузовке, или в кирпичном цэкашном доме в районе Бронных... сидит выдающийся Аннинский и пишет для меня эти умные статьи.

И вот я в который раз поднимаюсь в тесном полутемном советском лифте в советском доме, давно устаревшем, к Аннинскому. Лев Александрович живет, как и я "вдалеке от веселых подруг", номенклатуры и воротил бизнеса. Одним словом Аннинский живет в гуще народа.

Несколько лет назад я выпустил книгу Аннинского в своем "Книжном саду" о поэтах серебряного века "Серебро и чернь". Знакомый шофер из бывшей автобазы Госкомпечати СССР на "ЗИЛу-почте" подал задом к окну мастерской скульптора Владимира Буйначева на улице Вавилова, и мы с тремя скульпторами разгрузили 5-тысячный тираж Аннинского. Мастерская большая, как школьный класс. Собственно, это и была когда-то школа, которую потом передали отделению скульпторов МОСХа. И вот Аннинский в незаметном сером пальто, в незаметной серой шапке, с рюкзаком, с мороза входит в мастерскую, как какой-нибудь дядя Вася - грузчик. Грузит пачки с книгами в рюкзак и, шатаясь под его тяжестью, идет продавать книжки. Это сильно напоминает 20-е годы, кооперативные издательства, метель, голод, вой собак и стон нищих писателей. Но Аннинский не унывает: "Как вы хорошо издали книгу! - с улыбкой восклицает он. - В переплете, с золотым тиснением!" И - ни слова о том, что он сам фактически обеспечил финансирование этой книги. Пробил и себе грант через фонд Сороса, и мне финансирование на издание.

Теперь я готовлю к изданию другую его книгу: "Миры, кумиры и химеры", в которой есть замечательная биографическая справка, вернее, ответы на анкету. Аннинский пишет о себе: "Родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Профессия - литератор, социальное положение - терпимое. Родители. Отец - Александр Аннинский, мать - Анна Александрова (не подгадывали - получилось непроизвольно). Отец - донской казак, мать - украинская еврейка. Встретились в красной Москве. Вряд ли такая встреча была бы возможна в прежней Москве, белокаменной, - для таких альянсов нужна именно революция, в ходе которой юные провинциалы кидаются "завоевывать" опустевшую столицу, и еще: чтобы все старые сословные и национальные перегородки пали.

У родителей оказалась общая дорога: ликбез - наробраз. То есть оба, получив высшее образование, попали на ниву просвещения (отец, правда, незадолго до войны из преподавателей вуза перешел в продюсеры Мосфильма ради жилплощади, а мать так и осталась на всю оставшуюся жизнь преподавателем техникума)".

Аннинский о себе (из анкеты): "Образование - филологический факультет МГУ. Выбора профессии не было - был выбор специальности. То есть я выбрал РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ; еще в восьмом классе, с первых сочинений, я твердо знал, что буду заниматься - ею и только ею. А в каком профессиональном качестве? В любом. Не стал бы литературным критиком - стал бы учителем-словесником. Не посчастливилось бы печататься - читал бы лекции, был бы музейщиком, библиотекарем, кем угодно, но - в царстве русских текстов"...

Великолепна книга Аннинского о Лескове: "Лесковское ожерелье", замечательны его статьи о Юрии Казакове, о Викторе Конецком, о Юрии Трифонове, о Вадиме Кожинове, о Венедикте Ерофееве, об Александре Солженицыне...

АННИНСКИЙ - МАСТЕР ЭКСПРОМТА. Я всегда приглашаю его на вечера и презентации. Недавно я представлял книгу, выпущенную мною, "Я ваша тень" Евгения Бачурина в музее-квартире Пушкина на Арбате. Аннинский не был готов к выступлению, поскольку только что вернулся из командировки от журнала "Родина". Но, послушав стихи и песни Бачурина, блестяще выступил, сравнив творчество барда с народной песенной традицией. Действительно, песни Бачурина полны народной печали и мудрости, например, его знаменитые "Дерева":

Дерева вы мои, дерева,

Что вам головы гнуть-горевать.

До беды, до поры

Шумны ваши шатры,

Терема, терема, терема...

Экспромт и импровизация присущи и статьям Аннинского. Иногда он уходит далеко в сторону, впадает в многословие (когда следует моде, джентльменскому набору - Евтушенко, Бродский, Битов, Гроссман и т.д.), но и искры подлинных открытий высекаются попутно (в основном тогда, когда трогается истинно русская тема). Например, в "Лесковском ожерелье", говоря о "Печерских антиках", Аннинский выдает: "...духовный подвиг смыт с литературной иконописи... водкой!" (Это когда один калужский каменщик во время пасхальной заутрени с киевского берега сходил на черниговский по натянутым цепям, но не за иконою, а за водкою.)

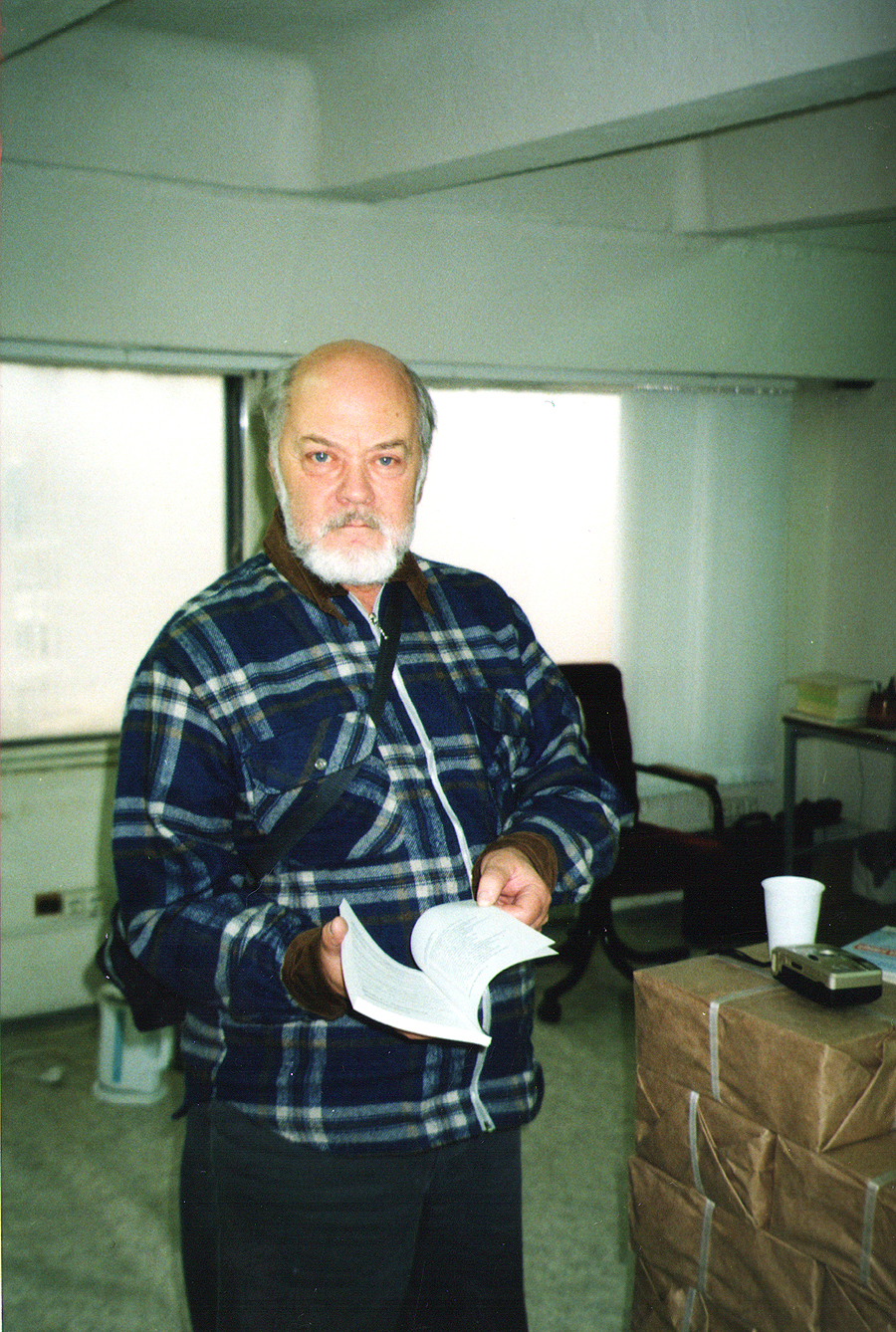

Аннинский снимает шапку, лысина блестит под высокой лампой мастерской, бородка придает задумчивость. Аннинский сейчас похож на Ленина в шушенской ссылке. На ходу, обжигаясь, пьет кофе среди скульптур Буйначева, хвалит меня (а я хвалю Аннинского за Шукшина), хвалит Буйначева, хвалит поэтов Серебряного века, хвалит нью-йоркского издателя Перельмана, и просит у меня для его журнала "Время и мы" что-нибудь жизненное. Я усмехаюсь, ведь знает Аннинский, что я жизненное пишу в отличие от графоманов "толстых" журналов.

Аннинский выходит на Профсоюзную, к метро, смешивается с народом. С тяжелым рюкзаком он похож на рыбака-подлёдника... Кстати, если кто не знает, Аннинский - "морж". Каждый день зимой ныряет в прорубь!

В мрачном, тесном, каком-то сарайном помещении "Дружбы народов" он, в сером незаметном свитере, в черных неглаженных, как и у меня, брюках, в старых то ли лыжных, то ли туристских ботинках, как и на мне, протягивает номер с моей повестью "Титулярный советник" журнала "Время и мы"...

Аннинский о себе (из анкеты): "В комсомольском возрасте из озорства и любопытства стал заглядывать в церкви. Возникло непонятное, затопляющее душу ощущение счастья, причем в ЛЮБОЙ церкви: в православной, католической, протестантской (в мечети и синагоги не совался - от застенчивости). Это "внерелигиозное" благоговение было странно и "незаконно"; я не смел перекреститься, я ЗНАЛ, что я "неверующий", но тогда откуда - это ощущение благодати, едва переступаешь порог храма?

В свой час нашел объяснение у Тертуллиана: "Душа человеческая по природе христианка".

Однако эпидемии крещений не поддался и в верующие не перешел - отчасти из чувства отвращения к этой (и любой другой) массовой кампании, отчасти же - из чувства: "я и так вмещаю".

На вопрос о роли религии в истории России и в ее будущем ответил бы при условии того, что коммунизм - тоже религия"...

Аннинский соглашается возглавить московское издание журнала "Время и мы". Изготавливает этот московский выпуск. Тираж - тысяча, уплатил перельмановскими (Перельману показалось - по американским меркам, - что это недорого) тремя тысячами баксов. У меня волосы дыбом. Как? По три доллара за экземпляр? Аннинский круглыми глазами младенца смотрит на меня не мигая. Мол, что-то не так? Я говорю, что красная цена - доллар!

Короче, я оказался заместителем главного (Аннинского) редактора журнала "Время и мы". Аннинский достал бутылку красного вина (у него наступал, кажется, день рождения), и в предбаннике Эбаноидзе (Александра Луарсабовича, главного редактора "Дружбы народов", которому я по сей день благодарен за публикацию моей "зубодробительной" повести "Поле битвы - Достоевский"), налив секретарше, выпили по фужеру.

Приезжает "хозяин" из Нью-Йорка, Перельман. С Аннинским (он в рубашке с короткими рукавами, наступила, кажется, весна), идем в гостиницу "Москва". Вход - напротив Думы, бывшего Госплана СССР, с советским гербом наверху. Лаково поблескивают на солнце черные иномарки с правительственными номерами. Перельман, стройный старик с тонкой полоской усиков, жмет руки, проводит (пропускной режим) в номер. Кресла, большое окно во двор. На журнальном столике стаканы, бутылка коньяка. Выпиваем. Причем без закуски. Почему-то Перельман закуску не предусмотрел. Он начинает принимать от Аннинского и проверять бумаги. Чем-то недоволен. Про какие-то десять долларов спрашивает. Аннинский говорит, что заплатил таксисту. Перельман требует расписки таксиста. Какие еще расписки! Аннинский напрягается, но держит марку, докладывает... Я вижу, атмосфера накаляется... Этот нью-йоркский крохобор долбит свое по каждому доллару... Аннинский высыпает разные квитанции и расписки на стол...

Аннинский о себе (из анкеты): "Мечта была - напечататься параллельно в двух ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ журналах того времени: в "Октябре" и "Новом мире". Это удалось только раз, но ругали меня и там и тут. Теперь эти фокусы даются легче, и можно выйти одновременно в газетах "Сегодня" и "Завтра". И ругают там и тут.

Постепенно понял, и даже привык, что все - неразрешимо, боль неутолима, счеты несводимы. Вывертывался из-под редакторских прессов. Носил ярлыки: "легковесный", "продажный", "кокетливый", "беспринципный". Потом узнал (от молодых), что это я для них вырабатывал стиль (стёб)"...

Перельман возлагает надежды на меня как на опытного издателя (еще бы! я ведь напечатал ему тысячу по доллару за экземпляр!). Аннинский желает избавиться от Перельмана... Я нахожу офис через Сергея Филатова в его "Конгрессе интеллигенции" на Новом Арбате в стеклянной высотке. Поражаюсь просторам собственности администрации президента. Дивлюсь самой сути названия "Конгресс интеллигенции". Что это? Как это понимать? Интеллигент - это же одиночка, шарахающийся от всяких организаций! А тут! Может быть, перепутаны понятия и следовало бы назвать "Конгресс номенклатуры" или "Конгресс бюрократии"?! Вот поэтому у нас народ путает интеллигенцию с бюрократией... Проводим заседание редколлегии за огромным полированным столом, развалясь в креслах. Смотрим с птичьего полета через огромные окна на Москву.

А на пятом, кажется, этаже этого билдинга располагается редакция журнала "Родина", в котором работает Аннинский. Как и в "Дружбе народов"... Помню, в те 70-е годы я носил кое-что в журнал (Лакшин сказал, что там меня должны напечатать). Часто в коридоре встречал Аннинского, восхищенно смотрел на него. Еще бы - звезда критики! Надежды на публикацию не сбылись. Писал я не то и не так. Как и сейчас пишу не то и не так. Пишу так, как я хочу. В общем, Лакшин ошибся. А у Аннинского и тогда поблескивала лысина и была бородка, и он был похож на Ленина. И вот в то время он писал о Шукшине: "...Шукшин искал в душе своего городского-деревенского человека новое соотношение капитальных нравственных понятий.

Шукшин видел и обдумывал три таких понятия: это Труд, Мечта и Праздник. "Я не люблю мечтать... Я отмечтался". Признание, весьма неожиданное для наших привычных представлений о роли мечты. Но оно связано у В.Шукшина со всем строем его ценностей, и прежде всего с тем, как он понимал труд.

ВЫШЕДШИЙ ИЗ КРЕСТЬЯНСТВА, чувствовавший с ним кровную связь, Шукшин понимал труд по-крестьянски. Труд никогда не был для него легким самораскрытием личности, естественно и вдохновенно выявляющей себя в деле. Он никогда не сказал бы: все работы хороши, выбирай на вкус... Он говорил иное: работай, это - судьба. Труд был для него понятием тяжко-весомым, требующим силы рук и силы духа, то был вечный труд крестьянина, знающего вес отваливаемого пласта земли. Хрупкое, летящее понятие Мечты не могло скомпенсировать эту тяжесть, и потому Шукшин отвергал его: "Мечта - слишком красивое слово". В качестве духовного противовеса тяжкой будничности труда он выдвигал другое понятие - Праздник.

Праздник - отдых, освобождение, отключение от тяжести, - прерыв будней. Это и память о "малой родине", далекой, потому что такова твоя судьба. Это и традиционный обряд, полученный от отцов и дедов, - недолгое преображение будней. Это, наконец, и неожиданный взрыв страстей, "выброс в свободу". Праздник - это момент, когда человек, мужественно и самоотверженно выполняющий нелегкий долг свой, раскручивается, расковывается...

Праздник - звено в цепи необходимости, Мечта - выход за пределы этой цепи. Шукшин последователен: так или иначе он хочет остаться в пределах реального взгляда на вещи. Но идеальное все равно остается в душе человека и просит выхода. Естественного выхода! Причем реального: уважение к преданию должно соединяться с динамизмом современного общества, иначе проблема не решится, она только еще раз вывернется наизнанку. Ища естественного решения проблемы, Шукшин говорит: крестьянство должно быть потомственным. Дело за малым: чтобы дети крестьянина захотели быть потомственными крестьянами. Для этого нужно, чтобы городская культура пришла к ним в село раньше, чем они пойдут за ней в город. Но "сама" культура не ходит, ее несут люди, - а люди идут в основном оттуда сюда... Ответа Шукшин не знает. И я не знаю. Но тревога Шукшина закономерна - это тревога о человеке, который из деревни ушел, в город не пришел, одна нога у него на берегу, другая в лодке: как держаться?

Не потому ли и понадобился Шукшину своеобразный культ "праздника души" как нервной разрядки, ибо это дает человеку импульс в трудноразрешимой ситуации? "Праздник души" - ключевое понятие шукшинской этики; на этом у него все; на этом стоит его Разин; на этом и "Калина красная" построена. История жизни и смерти Егора Прокудина есть не что иное, как трагедия ложного "праздника души"; это смутно почувствовал Шукшин-художник, а потом остро осознал Шукшин-публицист. Его комментарии к фильму в газете "Правда" и журнале "Вопросы литературы" глубже и интересней уголовной развязки картины: автор фильма облегчил себе дело тем, что его героя убили: на самом деле герой сам искал гибели. В сущности, это самоубийство. Потомственный крестьянин, съехавший с корня, решил, что пахать и сеять отныне для него унизительно. Вывернулись самые основы бытия. Это страшно, самоубийственно, это почти непоправимо. "Праздник души", по которому тоскует одичавший, оторвавшийся от земли крестьянин, не дает его душе ни мира, ни покоя".

Офис Филатова как пришел, так и ушел. Им нужны были деньги, и они посдавали все помещения. С Перельманом мы не сработались, и у меня возникла идея создания своего журнала. И я придумал "Нашу улицу". Хотя я давно мечтал о своем журнале, но истинной причиной стал Аннинский: с Перельманом, с московской редакцией, с публикацией моей повести...

Теперь я уже стал главным сам у себя, и вся редколлегия перешла в "Нашу улицу". Собирались в связи с отсутствием офиса у поэта Александра Павловича Тимофеевского на Кропоткинской. Аннинский был пунктуален. Являлся всегда точно по первому зову. Дал статью в первый номер о барде Охрименко "Удар костылем". А потом я вдруг понял, что новому журналу не нужна редколлегия, потому что журнал - это я один, это мой взгляд, мой художественный вкус, мой подход... Я по натуре - кустарь-одиночка. Мое издательство помещается в портфеле. Мой журнал выражает точку зрения одного человека - меня.

Шукшин такой же одиночка. Он совместил в себе массу профессий. Аннинский пишет: "Работая на стыке литературы и кино (в самые последние годы, когда Шукшин начал писать для сцены, сюда прибавился и театр), он все время сопоставлял эти сферы, сравнивал их возможности. Драматизм его раздумий имел источником отнюдь не теоретические балансы, равновесие которых часто позволяет строить закругленно-емкие искусствоведческие модели, где каждому жанру бесстрастно отдается должное, - здесь диктовало другое: практические решения, которые Шукшин пытался принимать со страстью максималиста.

Литература или кино? Он не разделял обычной для кинематографистов уверенности во всесилии экрана, прекрасно понимая, к примеру, что никакая экранизация никогда в принципе не достигнет духовной глубины и тонкости классического подлинника. Но в отличие от некоторых профессионалов литературы Шукшин не относился к кинематографу, как к "недоделанному" побочному отпрыску высоких искусств, - он знал, в том числе и по собственному опыту, что даже самое совершенное произведение литературы не способно произвести на массу людей такого мгновенного мощного впечатления, как киносеанс. Не в силах отказаться ни от того, ни от другого, Шукшин терзался чуть не гамлетовскими сомнениями и все не решался сделать окончательный выбор, потому что не терял надежды убить двух зайцев: соединить беспредельную глубину духовной правды с мощью воздействия этой правды на огромное количество людей. Шукшин так и не сделал выбора".

АННИНСКИЙ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ многих советских литераторов вписался в рыночную экономику: сам набирает свои вещи на компьютере, тексты дает на дискетах, всегда вовремя, без проволочек. Он легок на подъем, не ноет, не хнычет, не тяготит своим присутствием, он готов всегда протянуть руку дружбы, выручить из беды, одобрить приятным словом...

Аннинский о себе (из анкеты): "Странное дело: всегда чувствовал себя естественно в центре "общественной жизни", абсолютно вписываясь и "состоянием", и "поведением" в "социальный контекст", но никогда даже и не примерялся ни к каким "движениям" и "партиям". Не исключая и той единственной, через которую в мое время "открывались все пути". Пионерил и комсомолил - упоенно, да другого ничего и не знал. С комсомолом связаны лучшие впечатления молодости: студенческие колхозные бригады, агитпоездки, стенпечать, спорт. Но потом - словно стрелка какая-то в душе встала поперек: в партию - нет! Необъяснимо. Чисто биологический инстинкт: не вступать в это место.

И не вступил. Потом, в 1990-м, когда все вступившие врассыпную побежали вон из партии, - сам себе спасибо сказал, что бежать не пришлось. Если бы я в нее ВСТУПИЛ, я бы из нее уже так легко бы не вышел. Это - как река гераклитова".

Многие завидуют известности Аннинского. Кивают на телевизор, мол, через него он стал популярен. Я же думаю, дело в другом. В потрясающей трудоспособности, в отзывчивости, в простоте, в народности (да-да, не побоюсь этого слова!) Аннинского.

Если Шукшин одной ногой, как в лодке, - в деревне, а другой - на берегу, в городе, так и Аннинский раздвоен между отцовским и материнским началами.

Аннинский о себе (из анкеты): "Россия - это хрящ, за тысячу лет наросший в точке трения сошедшихся здесь цивилизаций: южноевропейской (славяне), североевропейской (финны), потом азиатской (половцы, монголы). Здесь должно было случиться или взаимоуничтожение "антиподов", или - скрещение их с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ результатами.

Характер русских, выработанный при соединении славянских, финских, татаро-монгольских и многих прочих слагаемых: с одной стороны - всепонимание, с другой - непредсказуемость".

Жаль, что Аннинский не добавляет сюда мощное еврейское влияние - еврейскую мифологию, которая сильно изменила славянский облик России, еврейскую мифологию, которая стала русской религией, верой в Христа, а не в славянского Даждьбога, например... Но это и так ясно из всего миропонимания Аннинского, из его метаний между этими двумя мифологиями, между "Сегодня" и "Завтра". И главное в этом то, что сам Аннинский это понимает, чувствует и переживает свою раздвоенность, и не просто переживает, но и с чистым сердцем говорит во всеуслышание об этом. Вот за это я люблю Аннинского.

Аннинский, как и Шукшин верит, что "если не кривить душой, то все, что касается эстетики и профессиональности, сделается как бы само. Эта последовательно отстаиваемая позиция приводит Шукшина к формуле, в которой решающие для него понятия замыкаются сами на себе в простом и самодостаточном тождестве: "Нравственность есть Правда".

Газета "ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ", № 17(47), 5 ноября 2000 года

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 10, стр 17.

Охраняется законом РФ об авторском праве