Юрий Олеша "Ни дня без строчки"

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

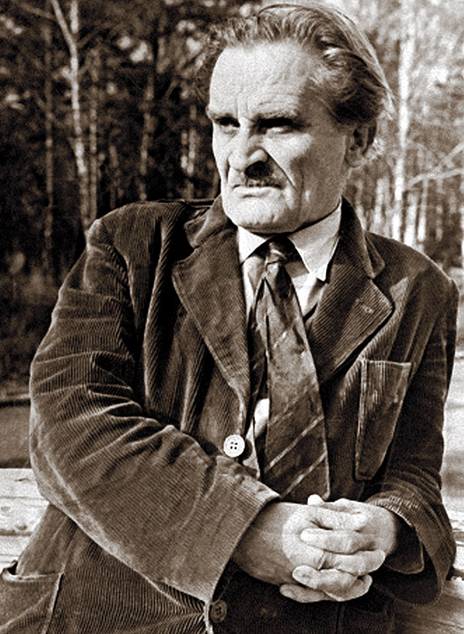

Юрий Олеша

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

Прежде чем предложить вниманию читателя эту книгу, я хочу рассказать историю ее возникновения. Это необходимо, поскольку книга необычна - какие-то отрывки! - и может оказаться не только не понятой читателем, но даже вызвать раздражение.

Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать... Хоть и не умеет писать так, как пишут остальные.

Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал эту первую "строчку". Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти "строчки".

Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям, - книга о моей собственной жизни.

В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман.

В ресторане Клуба писателей, через который я проходил, вдруг, подняв неожиданно на меня лицо, Тараховская, автор детских стихов и, конечно, взрослых эпиграмм, спросила меня:

- Это правда, что вы написали автобиографический роман?

Я сказал, что нет, она огорчилась - по лицу было видно, что огорчилась.

- Боже мой, а говорят, такой замечательный автобиографический роман.

И мне самому стало жаль, что я не написал романа. Я очень нежно, благодарно попрощался с ней.

Я вспоминаю только один из фактов. Еще со всех сторон я слышал о моем романе.

Что же, очевидно, хотят, чтобы я именно написал, если верят в слух, если сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники? Причем просто подсказывают форму - автобиографический роман... Этим, кстати, показано понимание характера моих писаний.

Попробовать?

Ну вот начало.

Я шел в гимназию по главной улице города, которая называлась Дерибасовская, - вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль них.

Часовой магазин Иосифа Баржанского.

Часы над улицей.

Стрелки кажутся мне величиной в весла... Нет, это все...

Я сейчас выскажу мысль, которая покажется, по крайней мере, глупой, но я прошу меня понять.

Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк - максимально, скажем, в сто строк - это и есть современный роман.

Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.

Книги читаются сейчас в перерывах - в метро, даже на его эскалаторах, - для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя - на весь вечер. Во-первых - миллионы телевизоров, во-вторых - в колхозах - надо прочесть газеты. И так далее.

Вот я уже не просто пишу, как писал первые страницы, а сочиняю. Это началось в тот же момент, когда я подумал, что в конце концов из записей этих может получиться книга. Я уже правлю, пишу одно и то же...

Надо обязательно написать что-либо целиком, закончить. Может быть, о переводных картинках? Может быть, о брате из Политехнического института Петра I?

Пусть я пишу отрывки, не заканчиваю - но я все же нишу! Все же это какая-то литература - возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать - и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так.

Некоторым может показаться, что я в этих отрывках гоняюсь за какой-то индивидуалистической ерундой, как-то хочу выпятить себя, свое отношение к миру. Это не так. Я хочу, чтобы у нас писали хорошо. И у меня есть надежда, что я могу кое-как помочь в этом отношении. О, ни в коем случае эта книга не является выпадом против кого бы то ни было!

Главное свойство моей души - нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить именно заботу именно о том, что вот что-то надо сделать, и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины: то я предполагал, что это "что-то" - это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо, - на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь - подождите, вот умру, и тогда уж буду жить.

Между тем я всегда был оптимистом и очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки... Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу, как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное...

Ничего не должно погибать из написанного. А я писал карандашом на клеенке возле чернильницы - причем в чужом доме, писал на листках, которые тут же комкал, на папиросной коробке, на стене. Не марал, а именно писал вполне законченно, работая над стилем. Хорошо бы вспомнить, что писал.

Помню отрывок об Эдгаре По - как его несут подобранного в сквере с волочащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван Гога - какой он скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что, в конце концов, и он мог бы заниматься живописью - подумаешь! Помню о том, что моя заветная мечта - сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то в папках Гершель, поднимающийся с гостем в обсерваторию, затем мое, гимназиста, удивление по поводу того, что латынь это не что иное, как язык древних римлян. Еще раньше - отрывок о том, как умер oт скарлатины гимназист Володя Долгов и мы пришли на похороны, как мы шли по переулку, и казалось, церковь идет нам навстречу. Там же об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание - образ смерти. Еще много отрывков, картин, набросков, мыслей и красок.

Нужно сохранять все. Это и есть - книга.

Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь... Разве это не было страшно?

Все более убеждаюсь, что эти записи ничего не стоят.

Я болен; у меня болезнь фразы: она вдруг на третьем или четвертом звене провисает... Я почти конкретно вижу это выгнувшееся книзу брюхо.

Может быть, мне диктовать?

Мне хочется, чтобы фраза бежала, а не сочинялась так, когда следующая ее часть как бы отскакивает от предыдущей.

Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.

Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с некиим молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, над которой он совершается... Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.

А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?

Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание - хотя бы немного - в памяти нашей приблизиться к нему.

В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди

глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходило с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения... Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некиими... я даже не могу определить... некиими продолжающимися в глубине сознания воплями.

Удивительна работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. Скажите себе: "вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства". Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее, она рядом! Как мало, таким образом, она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желания и имя, занимаю место во мне целом, не имеющем желаний и имени! Я почти рядом с собой. Я разговариваю, а весь я принадлежу в это время природе, и она не знает, что я, разговаривая, сижу на диване в кабинете. Я электрическое нечто в потоке электричества по всей вселенной, в потоке материи.

Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить.

Я постоянно делаю усилия в этом смысле... Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?

Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.

Я ем арбуз под столом - причем я в платье девочки. Красные куски арбуза... Вот что встает передо мной, как наиболее раннее воспоминание. До того - темнота, ни одной краски.

Первое, что я помню, - это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами... Кто она? Тетя? Как могу я помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной.

Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоградом. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-либо вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи - вот все мое восприятие города, где я родился.

О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось "Юнище". Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, - и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных... Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток: мы ездим на собственном рысаке, живем в большой, полной голубизны квартире. Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты. Он - в клубе. Клуб - одно из главных слов моего детства.

- Папа в клубе.

Общее мнение, что папе нельзя пить - на него это дурно действует. И верно, я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить "это", падает перед ним на колени...

Не раз появляется у меня в воспоминаниях револьвер. Это не потому, что мой отец отличался какой-то особой склонностью убивать, - вовсе нет, просто в ту эпоху оружие такого рода стало впервые доступном обыкновенным, не связанным с войной людям, револьвер стал некоей изящной вещицей, игрушкой, продавался в магазинах. Мужчине всегда в некоторой степени свойственно желание попетушиться, а тут еще под рукой такая штучка, как револьвер, почему же не схватить его, если для этого нужно только открыть ночной столик?

Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка - однако ясно: отцу нельзя пить. Об этом известно клубменам и другим знакомым, известно родственникам, теще, теткам. Считается, что в трезвом виде папа обаятельнейший, милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить - и он превращается в зверя.

Отца я, можно сказать, помню совсем молодым. Пожалуй, ему нет еще и тридцати лет, когда я уже знаю, что это мой отец. Наружности не помню. Помню какой-то отрывок из того, что родители называют именинами папы: я в дверях, и папа входит в двери из комнаты, куда хочу войти я, там в комнате на столе сладости, разноцветные, густо, необыкновенно нарядно блестящие бумажки от шоколадных конфет. Папа возвращается, берет что-то со стола и вручает мне. Передо мной, как вспоминаю я теперь, стоит молодой человек, низко и мягко постриженный, я вижу, как молодо поворачивается его плечо...

Неотчетливо помню я также и маму. Она хорошо рисовала, ее называли Рафаэлем. Правда, никогда я рисунков маминых не видел, так что и насчет ее рисования, и насчет того, что ее называли Рафаэлем, - может быть, это какое-то иное воспоминание, приплывшее ко мне из чужой жизни.

Хоть в моей памяти и не удержалось реальной об этом картины, тем не менее непреложно, что мама моя была красивая. Говор стоял об этом вокруг моей детской головы, да и вот передо мной ее фотография тех времен. Она в берете, с блестящими серыми глазами - молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина.

Ее звали Ольга.

В детстве говорили, что я похож нa отца. Между тем в ту пору, когда я уже научился понимать, что зеркало отражает именно меня, - научился, если можно так выразиться, смотреть в зеркало, - я, наоборот, увидел сходство с матерью, а не с отцом. Я сказал об этом открытии, надо мной смеялись. Мнение, что я похож на отца, утвердилось настолько крепко, что, повторяю, надо мной смеялись! Но сколько я ни бросал взглядов в зеркало, каждый из них говорил мне, что я прав - из моего лица смотрело на меня лицо мамы. Из моего загрязненного всякими нечистыми помыслами лица мальчика - прекрасное лицо матери! Не знаю, почему только один я видел в те годы это сходство, но действительно только один я его видел. Однако понемногу и другие стали восклицать:

- Похож на маму!

И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моем лице начинает жить также и сходство с матерью. Это с годами, это когда из мальчика я стал превращаться в юношу... Чем таинственней, чем ближе к первой любви становилась жизнь моей души, тем явственней проступало сходство с матерью. Чем убежденней чувствовал я, что стою у волшебного порога какого-то иного существования, связанного с женщиной, тем дольше задерживались на моем лице нос, губы, очи именно матери.

И затем, вступив в жизнь, я не представлял себе себя иначе, как похожим на мать.

По старому стилю я родился 19 февраля - как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении; во всяком случае, приятно было думать, что в день твоего рождения висят флаги и устраивается иллюминация.

С утра я получал подарки. Помню синеватый дым от пистолетных выстрелов, помню переводные картинки какого-то особого свойства, помню подаренные мне кем-то - только подумать! - золотые пять рублей. Они долго сохранялись в маленьком кожаном кошелечке; ужасно сложные и непонятные чувства вызывал этот мощный золотой кружок среди грязноватых складок кожи! На нем было маленькое же изображение царя с выделявшимся чистым блестящим лбом. Пять рублей были в то время очень большой суммой. Ее можно было положить как основу для самого яркого мечтания - купить велосипед, поехать за границу... не помню судьбы этой суммы. Кажется, ее одолжили у меня взрослые и не отдали.

Что такое иллюминация? Это фонари из грубого стекла - одна полоса красная, другая зеленая, третья желтая. Не полоска, а вернее, грань - фонари, как кажется мне, были шестигранные. В них, вставленная в гнездо с зубчатыми краями, горела свеча. Это был очень мутный свет - сквозь стекла, испачканные в сараях! Тем не менее, когда они висели целыми дюжинами на протянутых между деревьями проволоках - это что-то значило - во всяком случае, для детской души.

Ни с чем не сравнимое горе я испытал ребенком лет четырех в связи с отъездом домой гостившего у нас моего двоюродного брата. Его звали Володя, и он был студент какого-то института, дававшего право носить на плечах квадратные, изгибающиеся по плечу погончики из металла, бархата и большой блестевшей золотом буквы с цифрой. Студент был блондин, довольно полный, с котлообразной, но красивой головой. Это более поздние впечатления, в тот раз я воспринимал только великолепие какого-то существа - великолепие, которое я, разумеется, не мог анализировать, но которым я наслаждался и физически и душевно, наслаждался, ликуя каждой частицей своего существа, как даром богов, как гигантским, оказавшимся в моем распоряжении куском чего-то волшебного, чего в раю много, а у нас бывает только в виде одной сразу исчезающей улыбки или еще чего-либо, тотчас же из жизни улетающего в воспоминание.

О, какая сцена была в моем детстве! Вот мы идем с бабушкой из парка - с одной стороны я, с другой моя сестра. Бабушка воспринимается как некий серый треугольник между нами. Мы идем из прелестного в своих сумерках парка... Вот уже улица, вот уже серые барабаны зданий.

- Что такое? - говорит бабушка. - Ой, что такое? И мы, мальчик и девочка, тоже удивлены.

- Ой, ой, правда, что такое?

Дело в том, что день обычный, не праздник. Почему же горит иллюминация?

И тогда я, маленький мальчик, подхожу к городовому. Услышав мой вопрос, почему, собственно, иллюминация, городовой прикладывает руку в белой перчатке к козырьку и говорит:

- Наследник родился.

- Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по булыжникам, между которыми трава.

Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения:

- Подстригите наследника.

Я, вероятно, совсем маленький мальчик, стричься меня еще водят. После сказанного я иду по коврику к креслу и зеркалу, возле которых ждет меня парикмахер, весь в белом, как вафля.

- Подстригите наследника!

Мне это тягостно слушать. И почему-то стыдно. И почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник? Вообще папы, его повторение?

Просто словечко, приобретенное в данном случае не папой. Так уж принято было тогда говорить о сыне-наследнике. Чего наследник? Я был один, один в мире. Я и сейчас один.

Среди булыжников росла трава. Булыжники синели. Как давно я не видел булыжника, как давно не держал в руках. Он всегда был нагрет и всегда оставлял на руке пыль, которую отряхивали ударами ладони о ладонь. Он меня постриг, этот вафля-парикмахер, и я до сих пор помню, как холодно голове после стрижки, каким широким становится воротник и как два толстых пальца парикмахера, как два ствола, влезают за воротник, чтобы вынуть, как им кажется, остатки волос.

Она приехала из Сибири, ее звали Галька. Очевидно, она была совсем еще молодая. Я помню нечто в темных тонах, отдельную прядь темных же волос.

В Одессе была зима - и, главное, необычно холодная для Одессы. Я помню окна, за которыми снег. Сестру-гимназистку не пустили в это утро в гимназию. Мы сидим в темной, хоть за окнами снег, столовой (они выходят в стену, окна) и заняты каким-то детским рукоделием - кажется, делаем какой-то театр. В руках у меня кусок обоев, от которых, сказал бы я, делается на ладонях и пальцах оскомина, и столбики разноцветных карандашей. Я ими рисую на обоях покрытые снегом ели, сугробы снега, дорогу...

Приехавшая из Сибири тетя добродушно участвует в рукоделии с сестрой-гимназисткой.

Я не помню, чтобы у нас устраивали елку. Всегда наши радости по поводу елки были связаны не с елкой, устроенной у нас в доме, а с елкой у знакомых. Там, в чужом доме, бывали бал, дети, конфеты, торты. Впрочем, я, кажется, деру сейчас из стихов и рассказов... Во всяком случае, мы и дома получали подарки - книги, широкие дорогие книги.

Конечно, запах хвои - это навеки, и мягкие иголки ее тоже. Хвоя имела право засорять паркет, она накоплялась во все большем и большем количестве, в углу, под елкой, пересыпалась в другие комнаты, смешивалась со стеклом украшений, которые в конце концов тоже валились на пол, похожие на длинные слезы, и кончалось все это тем, что елку уносили из дому, взвалив на плечи, как тушу.

После Катаева, Пастернака мало что можно добавить к описаниям елки, рождества.

Господин Орлов пошел с дочкой на елку в гости, и там, когда дети танцевали, елка опрокинулась, в результате чего дочка Орлова сгорела. В тот день, когда ее похоронили, он пошел в цирк. Мы, дети, ужасались, когда нам рассказывали об этом, но взрослые оправдывали Орлова - он, говорили они, очень горевал и именно поэтому пошел в цирк. Одно из самых сильных переживаний - это как раз Орлов в цирке после похорон дочки. Мне и теперь кажется, что я вижу его несколько раскоряченную фигуру в первом ряду кресел над желтой ареной, усы под носом и кружки пенсне.

Вероятно, это и была первая любовь. Мне хотелось подражать этой маленькой девочке. Она как-то наклонялась корпусом то в одну, то в другую сторону - надо полагать, приводя в порядок какую-то часть одежды, - я делал то же самое движение, причем наедине с собой и без нужды.

Мне было, я думаю, пять лет. Девочка, пожалуй, была постарше, но не слишком. Как ее звали по имени, не помню. Помню фамилию - Архарова.

Помню сумерки на улице, перед оградой какого-то садика - там, где была третья гимназия, в районе, на мой взгляд, чудесном, не совсем еще загородном, но уже близком к морю, уже с виллами, с розами, клетками попугаев на балконах.

Сумерки, но мы, дети, еще на улице. Вероятно, поблизости взрослые, но мы с ними не общаемся. Мы сами по себе - дети. И среди нас Архарова. Какая же она? Нет, я никогда не извлеку из этих сумерек ее лица. Да и не требовалось тогда видеть лицо, чувство слагалось из каких-то других предпосылок - вот хотелось, например, так же, как и она, наклониться то вправо, то влево, чтобы подтянуть одежду.

Я помню какие-то балясины, тонущие в траве... Может быть, это были перила террасы? И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел. Мы туда не подходили - близко к дому. Особенно

значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя, серо, как после дождя, поблескивало над садом...

В конце концов, неважно, чего я достиг в жизни, - важно, что я каждую минуту жил.

Однажды, когда я был маленьким мальчиком, легши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук - глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку... ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.

- Бабушка, - обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате. - Ты слышишь?

Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, пришло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьется сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уже давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые.

Однажды мой отец принес домой или купленную им, или подаренную ему маленькую обезьянку.

Мы были маленькие, ложились рано - отец же принес, по всей вероятности, этот подарок или покупку из клуба, и, таким образом, обезьянка оказалась для нас появившейся вместе с утром, с солнцем. Теперь мне кажется, что на ней была какая-то одежда - синие штаны? - но вернее всего он был только в своей собственной шерсти, этот маленький золотой зверек. Какая-то шутка вилась вокруг него - не то папа стал его владельцем, потому что был пьян, не то обезьянка оказалась у него в результате пари - словом, чем-то, сам того не ведая, зверек был и унижен, и осмеян, и оскорблен.

На руках у кого-либо мы так его и не увидели. Непостижимо, как принес его папа! Он все время был в отдалении от нас - причем в отдалении, непреодолимом для нас, не гимнастов - в отдалении, перед которым громоздились то углы растворенных окон, то сразу целые пучки деревьев, то вдруг вся улица... Он удалялся от нас прыжками, гигантскими, как арки, и когда нам казалось, что дворник вот-вот схватит его по соседству с дымовой трубой, вдруг из соседней улицы раздавался полный восторга крик:

- Мартышка! Смотрите, мартышка!

Никто уже не может вместе со мной вспомнить эту картинку из моего детства. Никто не может, бывший в ту пору старше меня, рассказать мне, чем окончилась история обезьянки. Для меня лично вид крыш, дымовых труб, вид того, что открывается нам с так называемого птичьего полета, вызывает в памяти другую картинку. Не картинку, а картину - огромную, в раме неба, когда высоко-высоко, куда трудно-трудно смотреть, почти как на солнце маячит золотая точка воздушного шара.

В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией - я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемое путой, но какое именно соединение следует сделать, я не знал. Между тем от состояния этой злосчастной путы и зависело - полетит змей или будет бежать скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел.

Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да-да, у них были рожки - концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге. Хвост змеи казался бородой такого злого и глупого козла.

Страдания эти мои происходили на Михайловском поле.

Возможно, что я собираюсь описать именно первое мое посещение театра.

Мы, то есть я и моя сестра, были приглашены богатыми Орловыми в театр на "Дети капитана Гранта". Эта пьеса показывалась тогда в Одесском городском театре с шумным успехом. Я не помню всего по очереди - помню только с того момента, когда я, сидя в том, что названо ложей, оглядываюсь и вижу золотистую, освещенную снизу стену, которая тут же начинает казаться мне не стеной, а уже летним солнечным садом, по которому прогуливаются фигуры в необыкновенных, как представляется мне, турецких одеждах. Это занавес. Это еще не театр. Это еще только занавес.

Сегодня, 30 июля 1955 года, я начинаю писать историю моего времени. Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила англо-бурская война, в России уже был основан Художественный театр, в расцвете славы был Чехов, на престоле сидел недавно короновавшийся Николай II... Что было в технике? Очевидно, еще не знали о мине, которой можно взорвать, не приближаясь к нему и неожиданно, броненосец. Мина эта стала известна позже - в русско-японскую войну. Тогда же стал известен пулемет, впервые примененный японцами и называвшийся митральеза...

Итак, мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи, - вот что наклеено в углу чуть не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо - вот слова, которые я слышу в детстве.

Мина казалась ужасным изобретением, последним, что может придумать направленный на зло мозг, дьявольщиной.

- Мина Уайтхеда.

Кто-то произносит это над моим ухом - может быть, произносит книга... Она, мина, скользит под водой, попадает с безусловностью неумолимо - и броненосец валится среди синей ночи набок, посылая белый луч, чем-то похожий на мольбу.

Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян - называется "а папу не возьмут на войну?".

Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немало внимания фейерверкам. Редко какой праздник обходился без целого апофеоза из ракет, римских свечей, бураков, шутих... Из этого разноцветно взрывающегося, стреляющего, пестро и огненно вращающегося материала организовывались даже законченные зрелища в честь текущих или исторических событий. Так, я помню большой фейерверк по поводу гибели русского крейсера "Варяг" в японскую войну.

Придя на место праздника на другой день, серым утром, можно было увидеть скелет его - палки, проволоки, веревки. В этом скелете можно было узнать очертания броненосца, который вчера, среди взлетающих синих и зеленых ракет и вертясь пунцовым огнем так называемого солнца, сгорал у всех на виду.

Можно было также находить пустые гильзы ракет - синие трубки, пахнувшие гарью, которые очень хотелось заставить жить еще раз. Нет, они были мертвы - просто картоны, пустые, постукивая, катились, подброшенные носком ботинка...

Где-то в каких-то полуподвалах таились пиротехники - по всей вероятности немцы, умевшие все это делать. Я никогда не видел пиротехника, последнего из удивительных людей перед появлением авиаторов.

Ракета представляла собой при первом взгляде на нее синюю картонную трубку, насаженную просто на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепкой ракета вкапывалась в грунт, чтобы пустить ее, вы поджигали фитиль, еле видимый, торчавший из донышка трубки.

В пасмурный летний день - и тем более летний, что он был пасмурный, когда зелень прямо-таки красовалась на сером фоне, - мы с бабушкой стояли в парке над панорамой порта и распростертого до горизонта моря и смотрели на то интересное и новое для нас, что происходило в порту. Мое внимание останавливалось, главным образом, на некоей лошади - черной, которую вели под уздцы. Конечно, слово "гроб" фигурировало в нашем переговаривании с бабушкой, поскольку мы смотрели на похороны, но я не помню гроба. Наверно, был и катафалк, - вернее всего даже лафет, поскольку похороны были военные, но я смотрел только на лошадь. Я не знал тогда, что есть обычай вести за гробом военного его боевого коня, и, увидев это впервые, стал весь принадлежать этому зрелищу. Я не видел на таком расстоянии ни глаз лошади, ни губ, ни гривы, как рельефа волос, - просто двигался силуэт лошади, даже не силуэт, а, скорее, какое-то ватное ее изображение, из черной ваты, глухо-черное.

- Генерал Кондратенко, - то и дело повторяла бабушка.

Хоронили генерала Кондратенко, чей прах привезли из

Маньчжурии, где он погиб на войне с японцами.

Вскоре похороны исчезли из поля нашего зрения. Невидимо для нас они проследовали из порта в город и пошли затем по улице, которая впоследствии стала называться улицей Кондратенко. Мы остались с бабушкой в парке среди серого, я бы сказал, полного, круглого воздуха, рассекаемого острыми листьями некоторых деревьев и, наоборот, получавшего еще большее округление от кругло ложившихся на него сережек некоторых деревьез - мелких-мелких сережек, собранных в висюльки и венчики кремового цвета с каким-то треугольным присутствием зеленого.

- Генерал Кондратенко, - то и дело повторяла бабушка.

Дворец главнокомандующего находился на бульваре, на углу бульвара и той дуги, которая у входа на бульвар, дивной дуги из великолепных, в стиле русского ампира, зданий.

Дворец и был одно из этих зданий - вот именно, как раз у конца дуги - или начала? Нет у дуги ни конца, ни начала.

У входа во дворец шагал часовой, иногда входивший в полосатую будку. Вот какие древности мне известны - полосатые будки.

Я шел с кем-нибудь из взрослых. Еще не подойдя, я поглядывал на взрослого. Смотрит ли он на часового? На будку? Смотрит, конечно.

- Дворец главнокомандующего, - говорит взрослый.

И взрослым, как детям, импонируют такие вещи, как командование, часовые.

Я был сыном акцизного чиновника, и семья наша была мелкобуржуазная, так что мятеж броненосца "Потемкина" воспринимался мною, как некий чудовищный по ужасу акт. И, когда броненосец "Потемкин" подошел к Одессе и стал на ее рейде, все в семье, в том числе и я, были охвачены страхом.

- Он разнесет Одессу, - говорил папа.

"Потемкин" для нашей семьи - взбунтовавшийся броненосец, против царя, и хоть мы поляки, но мы за царя, который в конце концов даст Польше автономию. Употреблялось также фигуральное выражение о неоставлении камня на камне, которое действовало на меня особенно, потому что легко было себе представить, как камень не остается на камне, падает с него и лежит рядом.

Я не помню, как он появился у берегов Одессы, как он подошел к ней и стал на рейд. Я его увидел с бульвара - он стоял вдали, белый, изящный, с несколько длинными трубами, как все тогдашние военные корабли. Море было синее, летнее, белизна броненосца была молочная, он издали казался маленьким, как будто не приплывший, а поставленный на синюю плоскость. Это было летом, я смотрел с бульвара, где стоит памятник Пушкину, где цвели в ту пору красные цветы африканской канны на клумбах, шипевших под струями поливальщиков.

Мне было тогда шесть лет. Я хочу себе дать отчет в том, что я тогда понимал и чувствовал. Я, конечно, не понимал, почему на броненосце произошел мятеж. Я знал, правда, что этот мятеж против царя. Чувствовал я, как я уже сказал, страх.

То, что происходило в городе, называлось беспорядками. Слова "революция" не было.

Стараясь понять, что мне грозит, я приходил к выводу, что, безусловно, злые люди, вроде разбойников, хотят всех поубивать, ограбить и что, пожалуй, хуже всего придется детям, которых эти разбойники особенно ненавидят.

Поразительно: ведь я слышал выстрелы "Потемкина"! Их было два, из мощных морских девятидюймовок. Один снаряд попал в угол дома на Нежинской, другой - я не запомнил чуда. Изображение этого поврежденного угла дома я потом видел на фотографии в "Ниве".

Оба выстрела пронеслись над моей головой - два гула, заставившие меня пригнуть голову. До этого я никогда не слышал орудийного выстрела. Мне показалось, что над моей головой летит что-то длинное, начавшееся очень далеко и не собирающееся окончиться. Подумать, что в тот момент, когда я переживал недоумение, ужас, где-то на залитой солнцем палубе стояли комендоры с усиками, заглядывали в артиллерийские приборы, спорили среди развевающихся лент, шутили... Я нес кулек с вишнями в ту минуту. Меня послали за вишнями, и вот я возвращался по лестнице черного хода.

Дома - страх, разговоры почти шепотом. Затем эпопея с перенесением тела убитого Вакуленчука в порт, кажется, на Платоновский мол. Имя Вакуленчук я услышал тогда, оно не потом вспомнилось, оно прозвучало, в нашей столовой и остановилось под потолком.

Убитый матрос лежит в порту. Это грозит нам бедствиями. Это было жарким летом, когда цвели каштаны и продавались вишни. И меня послали за вишнями как раз в тот час, когда "Потемкин" дважды выстрелил по городу. Он не хотел стрелять по городу, он метил в городской театр, где заседал военный совет под председательством генерала Каульбарса, но промахнулся, и оба выстрела пришлись по городу.

В качестве испугавшихся возможной бомбардировки города "Потемкиным" мы бежали на станцию Выгода - одну из ближайших от Одессы, но уже в степи, уже во владениях немцев-колонистов. После короткого путешествия в поезде мы ехали в бричке. Тогда впервые я познакомился с бескрайностью степи, с ее жарой, с ее лиловатостью. Мне скорее не понравилось все это; по всей вероятности, я воспринимал эти картины сквозь тошноту, вызванную укачиванием брички, стоявшим в зените солнцем, тревогой, непривычным распределением часов еды. Подпрыгивающие крупы лошадей, раскачивающиеся хвосты с блуждающей у их корня шлеей, мухи, летящие вместе с бричкой, как бы стоящие в воздухе в виде люстры, черные четырехугольники полей на горизонте - как могло это не казаться болезнью, не вызывать тошноты?

Это состояние непривычности, тошноты, тоски продолжалось и тогда, когда я уже оказался в хате у немца, возле окна... Там, за окном, так же тошнотворно, как и все, что я видел, вели себя куры. То они шли медленно, вытягивая перед собой белые лапы, то вдруг, увидев что-то, быстро бросались бежать; опять шли, опять бежали; опять шли, опять бежали... Жара пела, звенела, разговаривала, открывала глаза, закрывала глаза.

Село жило своей жизнью. Оно, может быть, и не знало, что Одесса осаждена. Тут жили сонные, огромные, страшные люди, которых звали Фридрих, Бруно, Юстус, Бруно, Фридрих, Юстус. Они подходили к окнам и смотрели на нас; не стесняясь, перешептывались, толкали друг друга локтями. Где-то за мной в глубине комнаты лежит мама со своей дамской прической, где-то лежит папа.

А потом зато вечер! О, вечер был такой чудесный! Такой чудесный был вечер! Такой чудесный!

Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек смешило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на описанном жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного... Я съезжал то в один, то в другой бок. Седла не было, я сидел на остром хребте - причем страдал и от того, что причиняю коню боль.

Два мальчика, один повыше, другой пониже - карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма стоящий выше меня на много ступеней, - бежали за мной, бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь.

Жеребец понесся в сторону табуна, из которого он недавно был откомандирован. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому бежать с этого тела - чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость тела?

Как-то мне удалось сойти. Я сошел. Он тотчас же гордо отпрянул от меня, хлестнув меня освободившимися поводьями, и унесся, разбрасывая землю, сверкая вдруг золотым крупом... Мальчики хохотали, мне было стыдно - я был не воин, не мужчина, трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо... Вот тогда, в этот закатный час в степи под Вознесенском, и определился навсегда мой характер.

Приходит в голову уже из одной и той же сферы - матрос Грос, 1905 год, пожар порта, Каульбарс, поездка в Мангейм, директор гимназии, футбол. Приходят в голову разные ходившие в парке насекомые (некоторые прикрывались буквально щитами, изнемогая под их тяжестью), приходят в голову морские офицеры с крестообразными черно-золотыми кортиками, гулявшие с дамами в белопенных шляпах, приходит в голову маэстро Давингоф, дирижировавший оркестром в кафе на бульваре, сидя верхом на белой лошади.

Приходят в голову лиловые цветы - маленькие лиловые кипарисы, названия которых я так никогда и не узнал, спускавшиеся от меня направо по откосу вниз к лугу, пока я, и папа, и еще кто-то третий шли к Аркадии куда-то не то в больницу к кому-то, не то в частный дом, который оказался весь наполненный солнцем и стоящими поперек стеклянными дверями.

Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение: я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомая. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом как бы стал оседать и расширяться. Все это, правда, в одну десятую долю секунды.

Все спутано в воспоминаниях о той эпохе. Городовой зарубил саблей офицера в театре. Хоронят офицера с венками, на которых надпись: "За что?"

Убили пристава Панасюка. Идет дождь. Погром. Сперва весть о нем. Весть ползет. Погром, погром... Что это - погром? Погром, погром... Затем женщина, дама, наша соседка вбегает в гостиную и просит спрятать ее семейство у нас.

Велят вешать, если за дверью христиане, икону на двери... Утром я вижу в Театральном переулке над входом в какой-то лабаз комнатную икону: между карнизом окна второго этажа и балкой над дверью. Сыро и пасмурно после дождя.

Однажды, выйдя на железный балкон, куда выходил наш "черный ход", и посмотрев в сторону двора, я увидел идущим через двор по направлению к нашей лестнице откуда-то возвращающегося папу.Он, которого я привык видеть с усами, был теперь без них, он сбрил усы. Лицо его показалось мне толстым, мясистым - красное, как мне показалось, мясистое лицо под соломенным канотье!

Это была сенсация - Карл Антоныч сбрил усы!

Долго обсуждалось это обстоятельство - семьей, соседями, всем двором, приходившими в гости знакомыми. Папа и сам почти не отрывал лица от зеркала, а когда мы, дети, обступали его, надувал щеки, строил рожи, чтобы сделать себя еще более смешным!

Золотое детство! Уж такое ли оно было золотое? А близость к еще недавнему небытию? А беззащитность перед корью, скарлатиной? А необходимость учиться, ходить в гимназию, знать уроки? А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть? Например, яйца. О, я однажды увидел под стеной разбитое яйцо, из которого вытек некий призрак птенца... Мог ли я после этого есть яйца?

Они продавались в так называемых табачных лавках, где продавались еще и марки, и гимназические тетрадки. Ракета стоила, кажется мне, рубль. По виду это была синяя трубка, насаженная на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепочкой снаряд вкапывался в грунт... Имелся фитиль - черный скрюченный хвостик, торчавший из донышка трубки. Чтобы запустить ракету, его-то и поджигали - но я никогда не видел, как это делается, я видел только праздник, только пожар, ликование, только павлиньи хвосты, я слышал только пальбу и только свист уносящейся кверху ракеты, свист в полной тишине синей бархатной ночи, свист, терявшийся в вышине некоей высоко взлетевшей светящейся точки... Только это, только их волшебство знал я о ракетах - а самой ракеты я никогда не держал в руках.

Табачная лавка находилась тут же при выходе из дому, налево от ворот. Хозяин ее был Исаак.

- Пойдите к Исааку.

Или:

- А у Исаака нет?

На вывеске у Исаака было написано огромными, величиной в стул буквами только одно слово: "Табак". Это были стандартные вывески для всех лавок такого рода - вероятно, по образцу недалекой от Одессы Турции, - я бы сказал, вывески довольно красивые.

Исаак стоял за сравнительно высокой узкой конторкой и, открыв крышку, вынимал марки. Марки хранились бережно - это было что-то вроде денег, валюты. Маленькое синее изображение царя. Стоила марка семь копеек. Ребенка часто посылали за марками. Как хорошо и долго я помнил эту цену, помнил именно эту цену - семь копеек. Вот и теперь помню. Теперь на детях не лежит обязанность покупать марки.

Исаак был круглолицый, с шелковистой молодой бородкой, приветливый. Магазин у него был маленький - собственно, лавочка, табачная лавочка, - однако чистый, поблескивающий лакированным деревом прилавка и конторки - верно, входя сюда, можно было тотчас же почувствовать, как Исаак и его жена Маня любят свою лавку и хотят, чтобы покупателям нравилось побывать в ней.

Детское воспоминание сохранило Маню.

Маня была тоже молодая, томная, с беспорядочными, но нарядными волосами и говорила с еврейским распевом - ласковым и почти в каждой фразе заканчивавшимся вопросительной нотой.

- А-а? Арифметическую? Нет, в линейку-у?

Хотя лавка называлась табачной, но в ней, как всегда в ту эпоху, кроме всего, что относилось к курению, продавались тетрадки, марки, письменные принадлежности, листы разноцветной глянцевой бумаги для прикалывания кнопками для письменных столов, переводные картинки, которые, кстати говоря, обычно содержались целыми листами с мутно-лиловыми пятнами еще не переведенных картинок в общей тетради. Это все, конечно, кроме табачных изделий. Табачные изделия - это были папиросы, коробки с табаком, гильзы. Что самое удивительное, это то, что в табачной лавке можно было купить также и ракету.

- Исаак, - спросил я однажды, - у вас продаются и ракеты?

Хотя я был мальчик, но я, как и все вокруг, называл Исаака по имени.

- Есть римские свечи, - сказал Исаак. - Ракета стоит один рубль, это римская свеча.

Как я вздрогнул, когда услышал это название! Почему именно свеча? Почему римская?

- Это какие?

- Откуда мы знаем какие-е? - отозвалась Маня. - Тебе подарили на именины пять рубле-ей, а ты хочешь на ракеты-ы? Исаак, ты слыша-ал, ему бабушка подарила пять рубле-ей?

Весь двор знает, что мне бабушка подарила пять рублей. В парикмахерской, куда я пошел, меня послали постричься, я по требованию Жоржа, хозяина, даже раскрыл портмоне, которое мне тоже подарила бабушка, и вынул из него золотую монету, показал всем, чтобы увидели все присутствующие.

Я шагнул через ступеньку на другую (всего их было две) и вошел в магазин. Что он ярко освещен, я понимал еще на улице, приближаясь к крыльцу, так как его окна и дверь виднелись на довольно большом расстоянии в виде желтых световых, преграждающих мне путь плоскостей. Войдя, я по-настоящему оценил качество освещения - магазин, казалось, просто моется в свете. Правда, он вдруг начинал казаться ванной, все продававшееся в нем можно было принять за то, что плавает в еще не тронутой воде ванны: мыло, мочалку, игрушку... Тем не менее это был магазин гастрономический.

Покупать в этом магазине называлось "покупать у немца".

Мне было запрещено выходить во двор.

- Он играет с мальчишками.

Я был сын того, кого называли барином и кому городовой отдавал честь. Правда, отец был бедный человек, тем не менее барин. Мне нельзя было играть с детьми не нашего, как тогда говорили, круга - с мальчишками.

Однажды после обеда, когда я думал, что отец спит, я решил все же выйти во двор. Я сделал это не сразу, но как бы для того, чтобы уменьшить преступление, сперва выпил в кухне кружку воды из-под крана - холодной воды из эмалированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову. До сих пор помню ненужный унылый вкус воды. Потом вышел на крыльцо.

Как только я сделал несколько шагов от крыльца, как был окликнут высунувшимся в окно отцом. Я должен был вернуться, как приказал отец, и был отцом высечен - если можно назвать этим словом наказание, когда бьют не розгами, а просто ладонью, однако по голому заду.

Он был очень зол, отец - вероятно, потому, что проигрался, как в подобном рассказе Чехова, в этот день или по другой причине. Я помню, что я почти вишу в воздухе в позе плывущего и меня звонко ударяют по заду.

Больше и дальше я ничего не помню. Лучше всего в этой истории это то, что я все же счел нужным преуменьшить преступление, а также и то, что кружка была похожа на синюю корову.

В другой раз я подвергся физическому наказанию со стороны отца, когда ехал с ним и с мамой в купе вагона второго класса тогда еще царской железной дороги из Крыма.

Мы были в Крыму, мы были в Крыму! Там на веранде художник с патлами и в пенсне стриг пуделя, выходившего из его рук все более худым, все более голым, все более дрожащим; там белел в лунном свете дворец Воронцова в Алупке с как бы утирающими морды мраморными львами, на которых меня садили верхом, отчего тайно для всех было больно моему половому органу...

Мы были в Крыму! Мы были в Крыму!

В магазине Колпакчи на Екатерининской улице продавались детские игрушки. Наиболее привлекали к себе внимание - да просто вы окаменевали, глядя на них! - волшебные фонари. В них была всегда вложена пластинка с изображением - с торговой, так сказать, целью: посмотрите, мол, как это делается. Бледная туманная пластинка из матового стекла, которая... Нет, это очень неясное описание! Он был заряжен, этот волшебный фонарь, вот как надо сказать - заряжен, и если бы можно было зажечь лампу, стоящую в нем, и если бы в помещении было темно, то можно было бы тут же и пустить его в действие - пластинка появилась бы на стене в виде румяного карминового светящегося изображения какой-нибудь известной всем детям сказки.

Волшебный фонарь был игрушкой, о которой даже не следовало мечтать. Вероятно, это стоило очень дорого. Он стоял, блестя своей черной камерой, как некий петух, глядящий поверх всех. Мы не мечтали о нем. Мы покупали пистоны. Пистолеты у нас уже имелись. Они были куплены на именины - кому осенью, кому весной, кому летом. Это были черные, по всей вероятности, латунные, пахнущие горелым от частой стрельбы изделия, приятно и больно отяжелявшие детскую руку. Пистоны продавались в крошечных кругленьких коробочках из желтого, как бы мокрого, во всяком случае, сморщенного картона. Они лежали в коробочке розовой горкой, требующей долгого кропотливого описания.

Продавались большие листы, на которых было напечатано изображение миноносца в разных, так сказать, видах, причем именно так, чтобы, вырезав эти изображения и склеив по отмеченным линиям те или иные части изображений, можно было в конце концов получить некий объемный миноносец, своего рода модель. Мне никогда не удавалось добиться этого окончательного результата - даже приблизиться к нему. А между тем оказалось, что это не так уж трудно. Изображения эти выглядели чрезвычайно аппетитно. Казалось, только возьмись за ножницы, и через какой-нибудь час на столе будет полулежать перед тобой, как в доке, серое тело миноносца... Но куда там! Умения и терпения хватало, может быть, только на то, чтобы вырезать какой-нибудь кубик боевой башни. Все сминалось затем, расшвыривалось по столу в виде комков бумаги, приклеивавшейся к рукам, повисавшей на кистях рук... И вы плакали, и хотелось, чтобы вас пожалели!

Очевидно, во мне всегда было желание творить самому, все изобрести самому, ни с каким не примириться чертежом!

Когда я в совсем маленьком возрасте рисовал, как мне казалось, русских солдат в бою с японцами, то тогда мне никак не казалось, что я рисую нечто неправильное: я был убежден, что рождающиеся под моим карандашом линии есть именно линии, изображающие солдат.

Взрослые, наблюдавшие, как я рисую, видели совсем не то, что видел я. Мне даже представляется, что я поймал какое-то юмористическое переглядывание взрослых. Да и кроме того, я помню до сих пор замеченное мною тогда колено одного из стреляющих солдат - оно было просто некиим прямым углом, двумя соединившимися под прямым углом линиями. Словом, было все же у меня прозрение, сказавшее мне, что я рисую ерунду...

Это была тетрадка размером приблизительно в открытку, более все же квадратная, чем открытка, толстенькая, увесистая тетрадка, почти книжечка.

Сейчас, на восприятие взрослого, мне представляется, что она состояла примерно из двух десятков довольно плотных листьев, из которых каждый был, я бы сказал, гравюрой с той или иной известной картины.

Так, я почти убежден, что на одном из них была гравюра с "Клятвы в зале для игры в мяч" Давида.

Да, да, безусловно, это были гравюры - помню тонкие параллели штрихов, серые массы изображений, эту темноту всего поля, в которое приятно и заманчиво вглядываться и вдруг узнавать среди темных и клубящихся масс события какую-то освещенную далеким солнцем тропинку, по которой идет ребенок.

Итак, гравюры. Целая книжечка гравюр. Но зачем бы дарить ребенку в день именин такой подарок? Разве это интересно - гравюры?

Я любил вырезать из картона доспехи. Лучше всего удавались набедренники в виде, как и полагается, некоего пояса с нишеобразным вырезом под животом. Это удавалось, но дело не шло дальше примерки, когда мои бедра оказывались охваченными действительно хоть и картонным, но все же похожим на рыцарский, набедренником. Но ведь нужно было и скрепить этот набедренник где-то на пояснице, чтобы он не спадал! Вот этого и нельзя было сделать. Возможно ли сшить картон? Тут и заканчивалась эта, по существу, игра в вооружение.

Я до галлюцинации запомнил один из моментов, когда я занят этой игрой. Сумерки в столовой - в той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орловых! - и я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке - и мгновение повторится!

У входа в погреб, куда еще достигало солнце, работал столяр. Очень важно, что именно солнце - в нем золотились стружки. Как крепок всегда союз между ними и солнцем! Как оно любовно относится к стружке! Иногда, когда не смотришь на них, а увлечен разговором, вдруг покажется, что прямо-таки нимфа появилась возле верстака!

Я не помню, над чем трудился столяр. Важно, что вдруг завязывалась между нами дружба. Я был мальчик - не выше верстака, и столяр казался мне старым. По всей вероятности, это был солдат японской войны. Все еще жило ее отголосками. Был он с усами, с крестом, видным в щель рубахи, русский, в синей в белую горошину рубахе. Меня восхищало то обстоятельство, что он рисует по доске, восхищал толстый его карандаш, который он брал в рот, слюнил. Взметывался то и дело также аршин, тоже желтый, как спички, как солдат, как солнце...

Столяр, работавший в подвале, смастерил мне нечто вроде модели солдатской винтовки - вернее, ее профиль, вырезанный из белой, чуть желтоватой сосновой доски. Трудно мне описать сейчас то восхищение, которое охватило меня, когда я впервые взял эту штуку в руки - все имелось: и приклад, хорошо приходившийся мне под щеку, и длинная ложа, и выступающий кусок ствола над ложей, и мушка, и некий намек на затвор с курком... Правда, все это было никак не мощно синевато-черное, как у настоящей винтовки, а наоборот, бледно и даже со следами линий, проведенных густым столярным карандашом, - тем не менее у меня было ощущение настоящего обладания именно винтовкой.

Я не помню, каковы были подступы к тому, что разыгралось в следующую минуту, но тут же, едва я успел чуть не в первый раз прицелиться еще там в подвале, на пороге подвала появился подросток, незнакомый мне, лица которого я даже не успел увидеть, и, взяв у меня из рук подарок столяра, ушел вместе с ним - так, как будто это вообще была его вещь, даже не оглянувшись на меня и даже не допуская, как видно, мысли о том, что я могу попытаться протестовать.

Таким образом, я не больше минуты был обладателем вещи, показавшейся мне такой прекрасной. Какой-то удивительный розыгрыш сделала со мной судьба на пороге подвала с лежащим на нем прямоугольником солнечного света.

Я мог в детстве, как это часто случается с детьми, выколоть глаз. И то хорошо, что этого не случилось! Однако помню некий взмах длинной щепки, в результате которого на мгновение все перед моими глазами делается блестящим, и я кричу:- Ну вот, выбил глаз! Выбил!

Особенного гнева по адресу того, кто, как я предполагаю, выбил мне глаз, я не ощущаю. Не то что особенного гнева, а вообще гнева - да и вообще никакого представления о вине того передо мной у меня нет. Так случилось - и все. Сцена происходит у крана во дворе, через несколько минут я уже в аптеке, и на глазу у меня появляется толстая повязка с мягким, как тесто, содержимым, которое издает одновременно и приятный и противный запах.

Я мальчик, сын родителей, которому чуть не выбили глаз. Я очень сильная фигура детства. Обо мне говорят в парикмахерской, в дворницкой, в греческой мясной лавке, в богатых квартирах и в бедных. Рассказывают вернувшимся со службы отцам, рассказывают только что приехавшим из других городов родственникам.

Мы решили с мальчиком, который чуть не выбил мне глаз, скрыть истинные обстоятельства дела - я просто бежал и наткнулся на что-то. Однако обстоятельства раскрылись, и мама мальчика прижала меня к груди, и, нагнув надо мной желтую шапку волос, ласково смотрела на меня, и говорила, что я хороший мальчик. Между тем я не помню, чтобы мною руководило именно благородное побуждение. Так было проще - не выдать товарища, иначе начались бы морализирования, и это отразилось бы также и на дальнейшей нашей возможности играть во дворе и пользоваться свободой.

Глаз у меня остался целым, и я забываю радоваться каждый день, что у меня два глаза с радужными оболочками, со зрачками, у которых меняется диаметр вплоть до размеров солнца, с ресницами, которые ведут совершенно не зависящую от меня жизнь, иногда, может быть, разговаривают, простираясь над моими глазами, как ветви, и иногда кажутся мне снизу простирающимися, как ветви, надо мной...

Эти записи - все это попытки восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно. Я стою на чердаке, почти поджигаемом солнцем, перед двумя мальчиками, которые заставляют меня, совсем маленького мальчика, повторять за ними какие-то слова матерной ругани. Я повторяю, но они требуют все повторять и повторять. При этом они хохочут. Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится, - да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым - синий дым!

Во дворе пахло канифолью. Этот запах шел из раскрытого сарая, где стояли бочки с неизвестным нам, детям, содержимым. Запах казался не то что приятным, а каким-то серьезным, на основании чего ему прощалось отсутствие именно приятности... Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичах стены солнце, - да, да, желтый солнечный запах. По двору ходила томная Витя Койфман с пухлыми губками, с незагорелым приятно-бледным лицом.

Потом мы взбирались по лестнице с риском упасть и видели через пока что всего лишь вырубленные в стене строящегося флигеля двери внутренность уже готовой комнаты, тоже всю в желтизне солнца.

- Упадешь! - крикнула мне снизу Витя Койфман, подняв лицо, которое я видел плоско под собой, как будто сидел на пальме и смотрел на прибежавшую из деревни негритянку. - Смотри, упадешь!

Крича это, она смеялась, как будто, если бы я упал, это было бы смешно. Она смеялась, потому что я был мальчик, а она девочка, и между нами появился стыд. Стыд был другом, а не врагом. Со стыдом было приятно быть вдвоем. Он многое рассказывал, многое делал такое, что, пожалуй, он был наиболее милым другом в те годы.

Когда я был маленьким, во дворы приходили довольно часто китайцы, продававшие шелк. Эти китайцы были еще с косами. Традиционный тех времен наряд китайца, состоящий из синих шаровар, синей же кофты, загнутых черных туфель - и коса! Она была черная, блестящая, твердая, как бы с большой затратой труда вылепленная из смолы. Китаец был красив, прищурен, мужествен, несмотря на косу, - возможно, даже тем более мужествен, что именно с косой: какая-то странная, сказочная мужественность!

Он входил во двор с тюком, который был подвешен к железному аршину, который носильщик держал через плечо. Тюк висел, таким образом, на спине китайца. Привлекала чистая аккуратная внешность тюка - его изящная компактность, его немалый вес, ограниченный хорошей формой...

Однажды на именины мне подарили несколько удивительных подарков. Вероятно, это были не русские игрушки, настолько они отличались от всего того, что заполняло углы моей детской. Об одном из них даже и колебаться не приходится - японская трава, так он назывался, и это было не только название, и в самом деле это была японская трава.

- Стакан теплой воды, - сказал кто-то. - Да, да, пожалуйста...Появился стакан теплой воды с секунду покачивающимся уровнем. Все стояли вокруг стола. Это были еще именины, разгар их - именины мальчика, когда в комнатах стоит голубой дым от выстрелов из пистонного пистолета и запах пороха. Именины мальчика, который не перестает в этот день пребывать посередине какого-то круга вещей, какого-то круга людей.

Стакан теплой воды взяли из женской руки и поставили на стол, увеличив круг вещей именно стаканом воды. Мальчик не выпускает, кроме того, из рук пистолета. Также окружают его еще и крохотные кружочки пистонов...

Господин с черной бородой, которого, возможно, фамилия Макеев, держит в руках коробочку не больше спичечной, так же как из спичечной, выдвигает он из коробочки еще ящичек...

Одним из взрослых, которым хотелось быть больше всего, был Ричард Грос.

Я возвращаюсь домой, и за столом, за которым все сидят и пьют чай, сидит также и один из взрослых, которым мне хотелось бы быть больше всего.

Едва войдя в комнату, я уже вижу его белую матросскую голландку. Из воротника, красиво легшего на оба плеча, растет, как прекрасный стебель, его белая шея.

Мы возвратились втроем, как и ушли, - я, бабушка, сестра; возвратились из парка, куда ушли гулять, как и каждый день; ничего не произошло неприятного... И вместе с тем я стою посреди комнаты, в которой только что очутился, растерянный, с сердцем, наполненным неизвестным мне до тех пор чувством.

Там, в парке, бабушка читала нам сказку о драконе и о принце, добывающем живую и мертвую воду.

Дракон по-польски - смок.

Он преграждал дорогу к живой и мертвой воде, этот смок. О, как хорошо я слышу это звучащее из невероятной дали слово - смок! О, как явственно вижу я себя чуть не оглядывающегося на это летающее вокруг меня слово.

Все в этот день происходило среди падающих листьев - так что среди падающих листьев происходила и наша Одиссея.

Мы то и дело следили то за одним, то за другим проплывавшим поблизости листом. Иногда, когда они проплывали возле лица, я слышал, как они поскрипывают. Тогда я не подумал, что они скрипят, как корабли, это мне теперь приходит в голову. А, впрочем, может быть, я и тогда подумал об этом!

Некоторые, если бы их рассматривать распластанными, были бы похожи на готические соборы.

Они неслись на нас из голубого неба, цепляясь за подоконники и меняя направление.

Бабушка с ее поэтической душой понимала всю красоту происходящего. Как грустно вдруг становилось видеть ее лицо.

Бабушка занята своим делом - может быть, штопает, может быть, шьет, а я перелистываю книгу, до которой мне нет другого дела, кроме того, что я иногда вижу в ней изображения, озадачивающие меня до дрожи. Я не умею читать, тем не менее знаю, что вот покрытые черными знаками пространства - это для чтения; это, я знаю, страницы, буквы, и это читают.

Книгу, которую я перелистывал тогда, я встречал в нашем доме и позже, в годы, когда я уже вырос настолько, чтобы понимать многое и многое. Книга эта - может быть, и вы, читатель, хорошо знаете ее! - это приложение к "Ниве", вышедшее в тот год, когда заканчивалось столетие - нечто вроде сборника исторических материалов, подводящих как раз итоги столетия. Она так и называлась - "Девятнадцатый век". Нетрудно представить себе, сколько замечательных там было изображений, если книга подводила итоги такого века, как девятнадцатый.

Когда я отмечаю свое неумение писать, то я имею в виду составление фразы. Мне очень трудно написать фразу одним, так сказать, махом - в особенности если фраза создается для определения каких-либо отвлеченных понятий. Она вдруг обламывается, и я повисаю, держась, скажем, за какой-либо кусок придаточного предложения...

Я успокаиваю себя тем, что я, мол, поляк и русский язык все же чужой для меня, не родной. Возможно, что причина именно в этом.

Я помню, как отец однажды пожелал проверить мои успехи в чтении по-русски. (Учила меня бабушка, отец выступал в данном случае как верховный судья.)

- Иван! - кричит отец, рассердившись. - Иван!

Я произношу Иван, с ударением на первом слоге, по-польски, в каковом языке не может быть ударения на последнем слоге.

- Иван!

- Иван, - повторяю я.

- Иван! Иван! Иван!

Нет, я все же произношу - Иван. Боясь, как бы в гневе не ударить меня, отец прекращает экзамен, я плачу. Я был еще маленький поляк, и мне было трудно повернуть в себе на новый лад то, что я воспринял с кровью.

Дешевое издание, однотомник. Это большого формата, толстая, с разъезженным переплетом книга. Нетрудно представить себе этот переплет, откинув верхнюю крышку которого видишь решетчатую уличку коленкора...

Книга называлась "Пушкин". Я еще не умею читать, я еще не знаю, что значит - поэт, стихи, сочинение, писатель, дуэль, смерть; это Пушкин - вот все, что я знаю.

Какую первую книгу я прочел? Пожалуй, это была книга на польском языке - "Басне людове" ("Народные сказания"). Я помню, как пахла эта книга, - теперь я сказал бы: затхлостью - как расслоился угол картонного переплета, как лиловели и зеленели мантии седых королей, как повисали на горностаях черные хвосты... Это была история Польши в популярных очерках - о Пясте, о Локотке, о Болеславе Храбром, о Казимире Кривогубом. С тех пор мне и кажется, что изображения могут гудеть. Эти картинки гудели.

У Данте в одной из песен Чистилища рассказывается о высеченном в скале и движущемся барельефе. Он изображает милосердие Тита, этот барельеф. Он не то разговаривает, не то движется, - во всяком случае, это изображение живет. Данте, чтобы убедиться, не обманывает ли его зрение, несколько отступает в сторону, смотрит на барельеф со стороны. Да, движется! Колоссальный барельеф, высеченный в скале. Вот какая фантазия была у Данте: он представил себе движущуюся сцену - величиной в скалу.

Я помню не радость, а недоумение в тот день, когда мне подарили басни Крылова. Это была небольшая в красном с золотом переплете книга известной "Золотой библиотеки" Вольфа. Там на переплете в золотом овале были изображены склонившиеся друг к другу лбами и читающие вдвоем книгу мальчик и девочка. Я до сих пор помню, как поистине металлически блестело в этом овале золото;

Басни Крылова были хорошо иллюстрированы - графически, реально, но очень прозрачно. Медведи, мужики, лисицы, гуси. Под каждой картинкой, или по обе ее стороны, или на листе, соседнем с картиной, были напечатаны стихотворения, которые в данном случае, удивляя меня, назывались баснями. Я прочел одно, другое, третье - и меня охватила скука, переживание которой я помню до сих пор. Во-первых, это было написано на языке, совсем не похожем на тот, на котором все разговаривали вокруг. Во-вторых, речь шла о животных, которые действовали то как животные, то как люди, а разговаривали все время, как люди. Эта путаница сразу дала себя почувствовать. Потом так же лев разговаривал, например, с лисицей. И эта путаница, географическая, дала себя почувствовать... Присутствие на картинке льва, слона, змеи заставляло ожидать событий. Причем событий страшных, загадочных, кровавых. А когда я начинал читать, то вместо событий начиналась какая-то скучная история о том, как музыканты никак не могли рассесться, чтобы начать наконец играть. Детская фантазия не понимала, почему надо привлекать такое существо, как лев, не для того, чтобы он кого-то растерзал или чтобы кого-нибудь вырвали у него из лап.

Эти ненастоящие львы, медведи и лисицы басен, которые символизировали человеческие качества, ничего общего не имели с животными, например, сказок Гауфа или братьев Гримм...

В этот магазин вела узкая дверь в довольно толстой стене, что делало момент входа в него особенно, если можно так выразиться, аппетитным. Кажется, даже звякал при открывании дверей колокольчик...Это был книжный магазин, причем в соседней комнате помещалась маленькая библиотека польских книг, которые выдавались на дом.

Книги были польские, хозяин магазина и библиотеки - поляк, его жена - полька, продававшиеся в магазине картинки - польские, все было польское, - даже запах, чем-то похожий на запах костела, возвышавшегося рядом с магазином, здесь, на Екатерининской улице.

За книгами в магазин меня посылала мама. Я проходил маленькую библиотеку и спрашивал у жены хозяина, старушки, есть ли книга, которую хочет получить мама.

- "Прокаженная", - произносил я название романа.

Нет, никогда "Прокаженная" не оказывалась в библиотеке.

Она все была на руках. Когда маме содержание этого романа рассказывала знакомая, у мамы текли слезы...

- Нет, мальчик, "Прокаженной" нет.

Ряды книг громоздились один над другим до потолка - разные книги, новые, истрепанные, некоторые в ярких нерусских обложках. От книг пахло тем запахом, который остался в моих воспоминаниях, как один из приятнейших запахов, какой удалось мне услышать, хотя, по правде говоря, это был запах несколько затхлый, мышиный.

- Есть "На серебряном шаре" Жулавского. Возьми, мама

будет довольна.

И я беру "На серебряном шаре". Взгляд на обложку дает мне понять, что действие романа, очевидно, происходит на луне: большой шар луны, сделанный художником действительно в виде серебряного, восходит над горизонтом, и несколько человек, истомившись среди кустов и бросая длинные тени, смотрят на него с печалью.

Уходя из магазина, я задерживаюсь, чтобы посмотреть на открытки, которые здесь продаются и держатся лицом к покупателю благодаря какому-то проволочному сооружению. Тогда открытки коллекционировались и изготовлялись поэтому с особенным искусством, чистые цвета, хороший картон... Репродукция блестела, оставаясь четкой во всех подробностях. Вот, например, пожар... Большое здание, уже превращающееся в скелет, чернеющий на фоне пламени, снопы искр и маленькие золотые каски пожарных, величиной с булавочную головку, но видимые даже тогда, когда уже у дверей я оглядываюсь на них в последний раз.

- "На серебряном шаре"? - спрашивает мама. - Что это? Наверное, какая-нибудь глупость. Надо было "Прокаженную".

- Ну нет "Прокаженной", - говорю я.

- Какая-нибудь глупость.

Однако голубеющая обложка с серебряной луной и длинными тенями людей привлекает ее. Она спрашивает не столько меня, сколько самое себя:

- Что это?

Открывает, начинает читать.

- Нет, ничего, - говорит она через минуту. - Ничего,

ничего. Изобретатель, который... Ничего.

Оказалось потом, что это грустная книга о группе людей, полетевших на луну и утративших возможность вернуться и все тоскующих о земле...

Однажды мои родители, побывав в театре, вернулись под очень сильным впечатлением спектакля. Они все принимались рассказывать мне, что же именно они видели.- Бьют часы, - говорила мама, - и входит смерть. Ах,

как страшно! Она с косой! Да, да, с косой и...

Дальше я не слушал, так как образ смерти с косой заполнял мое воображение. Пока я освобождался от него, мама уже заканчивала пересказ вспомнившегося ей пассажа. Боковым, так сказать, слухом успевал я услышать, правда, еще какие-то страшные вещи о римском папе, который не хочет следовать за смертью, упирается, и смерть злорадно хохочет и все же тащит его.

- Нет, пойдешь! Упирается! Ха-ха-ха! Пойдешь, пойдешь!

С каким-то особым значением, как нечто тоже страшное,

родители произносили название пьесы.

- Данте Алигьери, - вдруг говорила мама, и по спине у меня пробегали мурашки страха. Тем не менее мне хотелось еще раз услышать, и я переспрашивал:

- Как?

И мама повторяла.

Когда я просил объяснить, что это значит, мама не умела этого сделать. Очевидно, ей и самой не все было ясно. Очевидно, спектакль был некоей инсценировкой по мотивам "Божественной комедии"; очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени... Вот поэтому и трудно было маме, как неподготовленному зрителю, соединить название спектакля с этой фигурой, она не могла сказать мне, что это имя поэта.

Папа, который был библиотекарем Коммерческого собрания, разрешал мне забираться с ногами в кресло - в это удивительное кожаное оливкового цвета кресло, о котором говорила вся Одесса, - и читать, что я захочу и сколько захочу.

А, бывало, он еще заказывал для меня мороженое!

С ногами в кресле, глотая мороженое, я читал Куприна. Я читал "Морскую болезнь". Я не понимал тайн этого рассказа, так как был невинен, но роскошь жизни постигалась мною особенно полно только потому, что я с несомненностью ощущал неизбежность постижения мною в конце концов еще некоей тайны, о которой говорили книги, мороженое, кресло, собственные ноги и горы заката за окном - о, целые горы заката!

Я давно не перечитывал рассказов Конан-Дойла. Где они? Только в истрепанных за годы книгах, которые можно обнаружить лишь случайно, у знакомых.

Я помню, как замирала от восхищения моя сестра даже тогда, когда только пересказывала их содержание.

- Баскервильская собака, - говорила она, глядя мне в глаза своими расширенными, - понимаешь, эта собака...

Я не помню сейчас, что она делала, эта собака. Кажется, одним из ужасов, одной из тайн было то, что у нее из пасти вырывалось светящееся дыхание.

Еще мальчиком, при переходе из одного класса в следующий, я получил в качестве награды книгу, которая называлась "Чудо-богатырь Суворов". Это была толстая, дорогая книга в хорошем, красивом переплете, почти шелковом, с изображением, в котором преобладал кармин, какого-то мчащегося воина с пикой, казака. Она мне очень понравилась, эта книга. По всей вероятности, она была составлена в патриотическом духе, снижающем французов - Массену и Макдональда и других молодых героев и поднимающем жестокого старика Суворова.

Как мне помнится, я мог провести прямую черту как вертикальную, так и горизонтальную по бумаге карандашом или пером - без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой.

Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал:

- Вот тебе линейка. И я, помню, ответил:

- Мне не надо линейки.

Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивающую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови.

Это была юность, сила и будущее.

Теперь я даже не могу провести прямой мысли - как явствует из этого отрывка.

Холода, бывало, уйдут еще не слишком далеко, и поэтому какая-то настороженность не покидает мира, но уже чисто и сухо. И среди этой прибранности природы - пока что только двора, где я провожу каникулы, - приближается пасха.

Еще несколько дней, и поперек постелей лягут толстые башни только что выпеченных куличей, прикосновение к которым напоминает ладоням прикосновение к песку; еще несколько дней, и в доме появятся гиацинты...

Мы католики, так что это не совсем наша пасха; наша пасха в Варшаве, в Париже, в Риме. Тем не менее у нас есть костел, и восковая кровь на челе Христа, и то нарушение как порядка дня, так и порядка души, которые свойственны великому празднику. Однако хозяева положения, конечно, православные. У них колокола с их гигантскими лопающимися пузырями звука, у них разноцветные яйца, у них христосование... У них солдаты в черных с красными погонами мундирах и горничные с белоснежными платочками в руке, у них Куликово поле со зверинцем. Впрочем, Куликово поле принадлежит всем.

На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге - можно было сбежать и обрывами.

Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами, на них спали внезапно выскакивавшие на нас опасные собаки. Тем не менее они вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки - в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли вас вскрикивать.

Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря... Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли.

Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортале, взлетали друг другу на плечи - там круглились их икры, - перепрыгивали друг другу через головы.

Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на песке и сквозь пальцы протискивался золотой песок.

Одежда их - обыкновенные штаны и белые кучки рубашек - лежала тут же, в песке. Потренировавшись, они убегали в море. Все это было окружено возгласами - теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день.

Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами - халатами, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки... Нет, эти юноши и мальчики были, если не любители, то какая-то бедная труппа сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, - сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.

Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство, как писание подряд, как бег строчек одна за другой, становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи, - проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, - я не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать - осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело.

Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!

Там, у самого начала, стояла не парадно-белая, скорее, гипсовая, а не мраморная арка - как бы часть какого-то виадука. Там, под этими известняковыми сводами, ютились лавочки - скорее, просто продажа чего-то: кваса, пряников, может быть, дешевых ракет.

Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!

Сначала папа и двоюродный брат Толя и еще какой-то господин играли у Робина на бильярде и пили пиво. Мне было ужасно приятно смотреть, как они пьют пиво. Мне вовсе не хотелось самому выпить, наоборот, пиво всегда говорило мне о касторке, но, видя, как они топят в стаканах усы, потом вздрагивавшие под тяжестью пены, я завидовал им - мне скорее хотелось стать взрослым.

Неся продолговатую картонную коробку, группа быстро шла по гравию. По тому, как они размахивали руками, как быстро переставляли ноги, как говорили разными голосами, чувствовалось, что совесть у них не чиста, что это - жулики.

Впереди ждал их деревянный непокрытый стол, окруженный толпой детей, среди которых стоял и я.